「結論が伝わらない…」とお悩みの方へ。ピラミッドストラクチャー(ピラミッド構造)の定義・歴史・作り方・例を網羅し、今日から使える具体的手順と注意点を詳しく解説します。

本シリーズの目的

「構造化」と一言で言っても、その方法や切り口は実に多種多様です。

だからこそ、同じ情報を扱っていても、整理の仕方や見せ方には“個人差”が生まれます。そしてその違いが、情報の「分かりやすさ」や「伝わりやすさ」に大きく影響してきます。

特にビジネスやリサーチ、プレゼンの現場では、この“構造化の巧拙”が、相手の理解度や意思決定のスピードすら左右します。

このシリーズでは、そんな“構造化の迷子”にならないために、情報整理の考え方を「型」に分けて整理していきます。

まずは、「どんな切り口で構造化できるのか?」を大きく分類し、それぞれの考え方や使いどころをわかりやすく解説していく予定です。

はじめに:情報の整理に必要な「構造化」

情報があふれる現代において、どのように情報を整理し、伝えるかは極めて重要です。調査レポート、企画書、プレゼン資料など、あらゆるビジネス文書に求められるのが「構造化」の技術です。

その中でも最も代表的であり、かつ実用性の高いフレームワークが「ピラミッドストラクチャー(Pyramid Structure)」です。これは、結論を先に述べ、その根拠や詳細を段階的に積み重ねるという、論理的思考と説明の王道とも言える構造です。

ピラミッドストラクチャーとは

ピラミッド構造は「結論 → 根拠 → 事実・データ」を上から下に積み上げる論理展開フレームワークで、マッキンゼー出身のバーバラ・ミントが体系化しましたMy Consulting Offer。日本語では「ピラミッド原則」とも呼ばれますmissiondrivenbrand.jp。

歴史と背景

- 1970 年代:ミント氏が社内トレーニング用に開発

- 1990 年:書籍『The Pyramid Principle』が出版され世界へ普及

- 現在:コンサルティング、官公庁、スタートアップにまで浸透

ピラミッド構造は “結論を先に示す(Answer First)” 文化を生み、ビジネス文書の標準となりました

ピラミッドストラクチャーの基本構造

ピラミッドストラクチャーは以下の3層構造で成り立っています。

【第1層】結論(主張)— 読み手の疑問に 1 行で答える

↓

【第2層】理由(根拠)— 結論を支える 2〜4 個の根拠(MECE で列挙)

↓

【第3層】事実・具体例— 具体例・統計・定義で理由を裏付け

このように、上から下に向かって「なぜそう言えるのか?」という問いに答える形で情報が展開されます。まさにピラミッドのように、上に行くほど抽象度が高く、下に行くほど具体的になるのが特徴です。

漏れなくダブりなく(MECE)” を保つことで、論点の重複と抜け漏れを防ぎます。

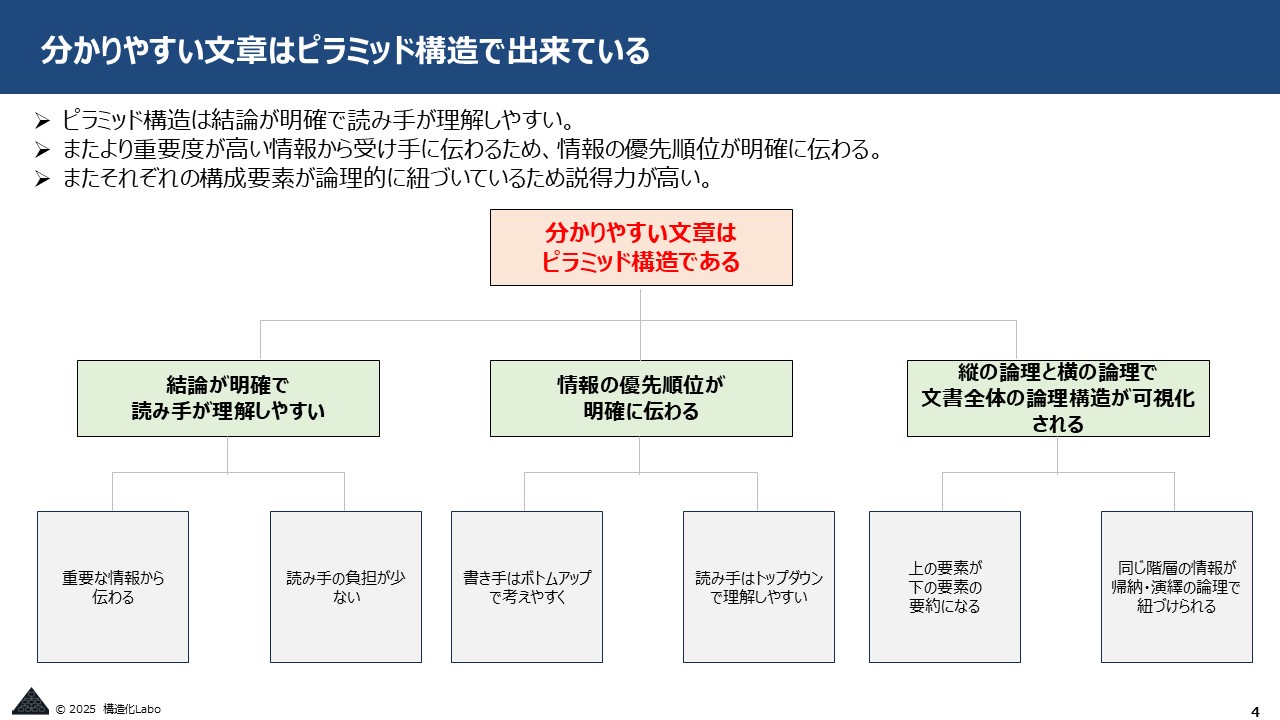

なぜピラミッドストラクチャーが重要なのか?

① 結論が明確になる

読み手にとって最も大切な情報は「結論」です。ピラミッドストラクチャーでは最初にそれを提示することで、全体の理解が早まり、読み手の関心もつなぎ止めやすくなります。

② 論理的な流れで相手を納得させられる

結論→理由→事実という流れは、「なぜ?どうして?」という疑問に自然に応える構成です。主張に対して根拠を添え、さらにそれを具体的なデータで裏付けることで、説得力が格段に高まります。

③ 情報の優先順位が明確になる

構造を明示することで、「何が一番大事か」「どの情報が補足か」が明確になります。これにより、冗長な説明を避け、伝えたいことを簡潔に整理できます。

実践:ピラミッドストラクチャーの具体例

例:テレワーク導入を推進すべきか?

【第1層:結論】

当社はテレワークを恒常的に導入すべきである。

【第2層:理由】

- 生産性が向上する

- 優秀な人材を確保しやすくなる

- コスト削減につながる

【第3層:具体例・事実】

- 生産性:A部署では出社率50%以下でも目標達成率が昨年比120%

- 採用:東京以外の優秀な人材からの応募が前年比で1.7倍に

- コスト:年間オフィス賃料を25%削減可能との試算あり

このように、ピラミッド構造で論点を整理すると、読み手は「結論→根拠→証拠」を順に把握でき、納得感を持って読み進めることができます。

作成時の注意点:ピラミッドストラクチャーの落とし穴

ピラミッド構造を使う上で、以下のポイントに注意が必要です。

1. MECE(モレなくダブりなく)を意識する

第2層(理由)では、根拠の要素が重複せず、かつ全体をカバーしていることが重要です。情報の被りや抜けがあると説得力が薄れます。

2. 根拠と具体例の一貫性

それぞれの理由に対応する具体例がきちんと整理されているかをチェックしましょう。「主張→根拠→例」という対応が取れていないと、論点がブレてしまいます。

3. ツリーのバランス

ピラミッドの枝分かれが極端に偏っていたり、枝が深すぎると複雑で読みにくくなります。1つの理由につき2~4個の具体例が基本的な目安です。

ピラミッド構造の応用場面

ピラミッドストラクチャーは、次のようなあらゆるビジネスシーンで使えます。

プレゼン資料作成(結論→理由→裏付けデータ)

調査報告書(インサイト→解釈→事実)

メールや企画書(要点→背景→詳細)

会議での発言(主張→論拠→根拠)

「とりあえず話す」「とりあえず書く」のではなく、最初にピラミッド構造を意識して情報を設計することで、伝わり方が驚くほど変わります。

よくある質問(FAQ)

Q1. “Rule of 3” を必ず守るべき?

A. 根拠は 2〜4 個が目安。無理に 3 つに揃えると論拠が薄くなります。

Q2. MECE のチェック方法は?

A. “その他” というラベルが出たら要注意。分類軸を再定義してください。

まとめ:構造化の第一歩はピラミッドから

ピラミッドストラクチャーは、構造化の最も基本でありながら、最も強力な手法です。文章や情報の「軸」が見えることで、伝える力=説得力・理解力・印象力が劇的に向上します。

「結論から述べる」「理由と具体例で支える」というシンプルな構成を、まずは日常のメモ書きや発言から実践してみましょう。構造化の力が、あなたのアウトプットの質を一段階引き上げてくれるはずです。