本シリーズの目的

「構造化」と一言で言っても、その方法や切り口は実に多種多様です。

だからこそ、同じ情報を扱っていても、整理の仕方や見せ方には“個人差”が生まれます。そしてその違いが、情報の「分かりやすさ」や「伝わりやすさ」に大きく影響してきます。

特にビジネスやリサーチ、プレゼンの現場では、この“構造化の巧拙”が、相手の理解度や意思決定のスピードすら左右します。

「順序を構造化」することで、複雑な情報を明快に整理する

プロジェクトや業務に取り組む中で、「やることが多くて優先順位がつけられない」「何から手をつければ効率的かが分からない」と感じたことはありませんか?このような問題の根本原因は、「タスクや作業の順序が明確に整理されていない」ことにあります。

順序を適切に構造化し可視化することは、複雑な情報を迅速に理解し、正確に実行へ移すための非常に有効な方法です。

順序を構造化する目的:「理解の促進」

膨大で複雑な情報をただ並べただけでは、混乱を引き起こす原因となります。順序を設定して構造化することにより、以下の重要な利点が得られます。

・各タスクが「なぜ必要か」が明瞭になる

・「次に何をするべきか」が一目で分かる

・混乱が軽減され、円滑な業務遂行が可能になる

順序立てて整理することにより、曖昧な情報は具体的な実行可能な計画へと変換されます。

順序構造化のための3つの基本ステップ

① 明確なゴール設定

まず、最終的に達成したい目標を具体的に定義しましょう。「何を」「いつまでに」達成するかを明示します。

- 具体例:「2024年10月1日までに新製品を全国発売する」

ゴールが明確になることで、その後のプロセスにおける指標がはっきりと定まります。

② 必要タスクの網羅的抽出

次に、設定したゴールに必要なすべてのタスクを徹底的に洗い出します。大きなタスクは小分けにし、「MECE(重複なく、漏れなく)」の原則に従って分類します。

- 具体例:「市場調査」「企画書作成」「デザイン決定」「製造委託」「流通ルート確保」「広告宣伝」

細分化すると、より実行可能性が高まり、見通しが明確になります。

③ 順序と依存関係の設定

最後に、各タスクの相互関係を明らかにし、矢印や関連性を用いて視覚的に順序を明確にします。

- 具体例:「デザイン決定 → 製造委託 → 在庫確保 → 広告宣伝」

これにより、無駄や遅延が防止され、効率的な業務運営が可能になります。

順序構造化後のアウトプット

順序を構造化した後は、以下の視覚的アウトプットを活用することで、情報の全体像が明確になります。

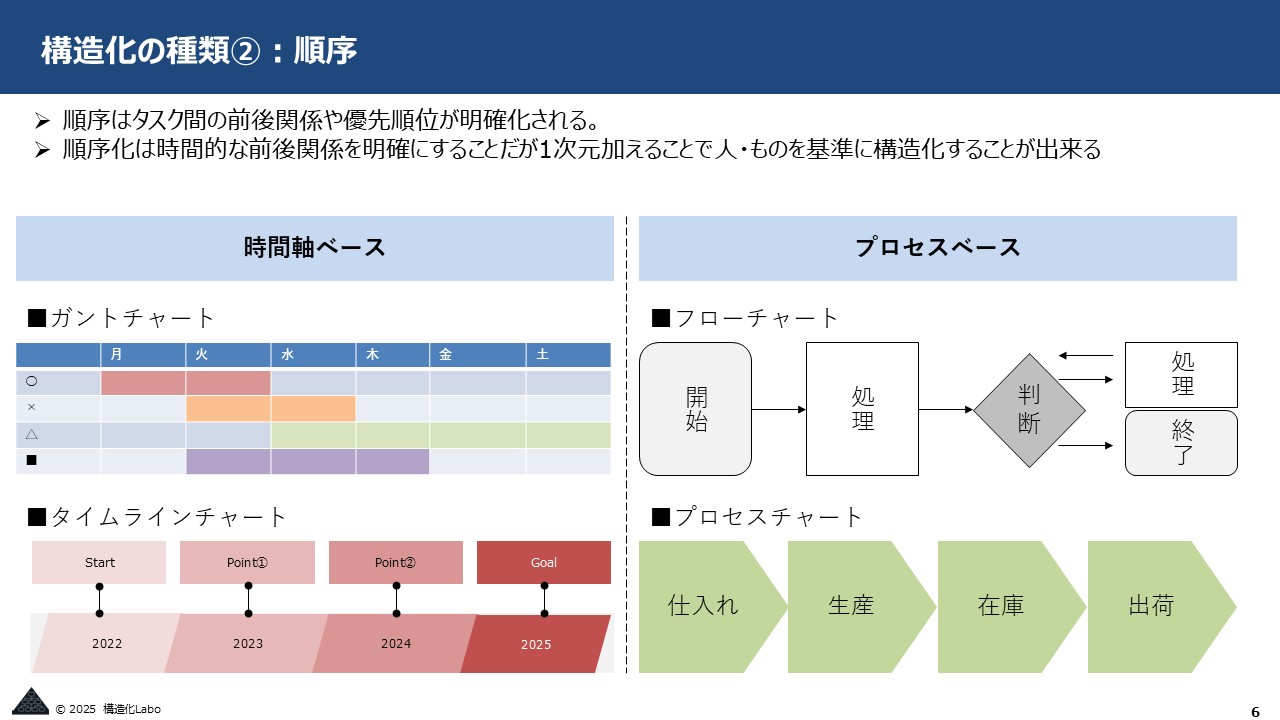

時間軸ベース

- ガントチャート:タスクの開始と終了を横軸に明示し、進捗状況を把握

- 例:「企画書作成:6/1〜6/10」「デザイン決定:6/11〜6/20」

- タイムラインチャート:イベントやマイルストーンを直線上に配置

- 例:「8/1 試作品完成 → 9/1 量産開始 → 10/1 全国発売」

プロセスベース

- フローチャート:作業の流れや意思決定を明確化

- 例:「企画書作成 → 承認 (Yes/No) → Yesならデザイン決定、Noなら再作成」

- プロセスチャート:工程の段階的進行を視覚化

- 例:「市場調査 → 企画 → デザイン → 製造 → 販売」

責任・役割ベース

- RACIチャート:各タスクの担当者や承認者を明示

- 例:「企画書作成:担当=田中、承認=山本」

状態・進捗ベース

- カンバンボード:タスクの状態をリアルタイムで可視化

- 例:「デザイン決定(進行中)→ 製造委託(未着手)」

順序構造化によって仕事はより効率的になる

順序を構造化し、適切に可視化することで、チーム内の認識が統一され、責任範囲が明確になります。進捗状況のリアルタイムでの把握が可能になり、プロジェクトの成功確率が格段に向上します。

業務の効率化を目指し、ぜひこの順序構造化のアプローチを取り入れてみてください。複雑な情報が即座に整理され、業務が確実かつスムーズに進むようになります。