本シリーズの目的

「構造化」と一言で言っても、その方法や切り口は実に多種多様です。

だからこそ、同じ情報を扱っていても、整理の仕方や見せ方には“個人差”が生まれます。そしてその違いが、情報の「分かりやすさ」や「伝わりやすさ」に大きく影響してきます。

特にビジネスやリサーチ、プレゼンの現場では、この“構造化の巧拙”が、相手の理解度や意思決定のスピードすら左右します。

このシリーズでは、そんな“構造化の迷子”にならないために、情報整理の考え方を「型」に分けて整理していきます。

まずは、「どんな切り口で構造化できるのか?」を大きく分類し、それぞれの考え方や使いどころをわかりやすく解説していきます。

はじめに|なぜ「比較の構造化」は必要か

「AとB、どちらが優れているのか?」という比較の問いは、日々の業務のあらゆる場面に登場します。しかし、感覚的・断片的に語られがちなこの問いは、論点の混在や評価基準のブレにより、建設的な議論や意思決定に至らないこともしばしばです。比較の構造化とは、「何を、どの軸で、どのように比較するか」を明確にし、関係者全体の視座と評価の基準を整える手法です。選択の理由を可視化することで、納得感ある合意形成と、戦略的な意思決定が可能になります。

1. 構造化の目的|比較を「納得感のある選択」へ昇華する

比較の構造化は単なる違い探しではありません。以下の3つの目的に沿って実施されます:

- 共通認識の形成:評価基準を定めることで、関係者全体の見解のばらつきを抑える。

- 意思決定の正当性確保:比較結果のロジックを可視化することで、後付けでない納得のいく選択が可能になる。

- 再現性と説明責任の担保:誰が見ても理解できる形式に落とし込むことで、透明性と再利用性が高まる。

2. 比較を構造化する5ステップ

導入検討、分析、ベンチマークなど「なぜ比較を行うのか」を定義することで、後の評価軸がブレなくなります。

対象物が同じ土俵に立っているかを確認し、価格帯・市場環境・導入前提などの条件を統一・明示します。

目的に即して「機能性」「コスト」「将来性」「ユーザビリティ」などの評価軸を洗い出し、粒度を揃えます。必要に応じてKPI化や重み付けも検討します。

各評価軸に対し、スコアリングや定性コメント(例:「◎」「○」「△」)を加え、主観と客観のバランスを意識して整理します。

マトリクス表、レーダーチャート、スコアシート、意思決定マトリクスなど適切な可視化形式で整理し、比較から選択へと昇華させます。

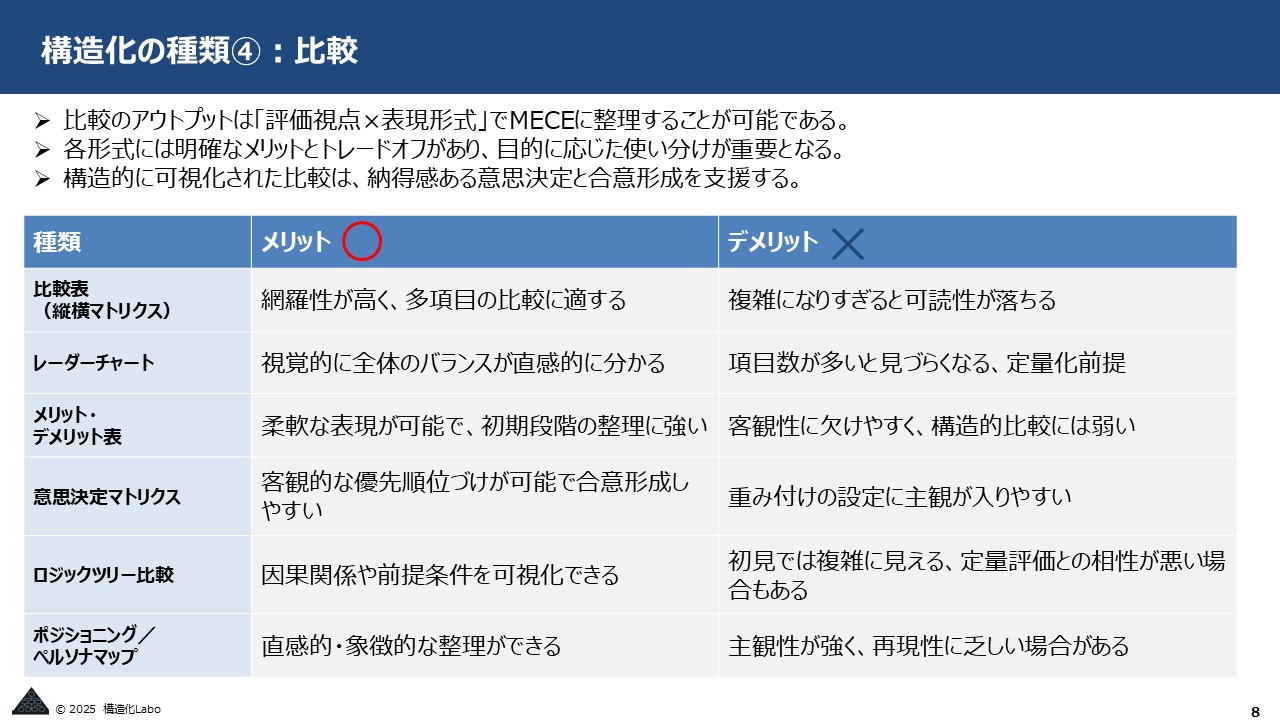

3. アウトプット形式の使い分け

比較結果を出力する際は、以下の形式を使い分けることで伝達効率が大きく変わります。

| 分類軸 | 種類 | 特徴 | 適したケース |

|---|---|---|---|

| 定量×一覧形式 | 比較表(縦横マトリクス) | 評価軸ごとの違いを網羅的に提示できる | 製品・サービスの機能比較、要件整理 |

| 定量×視覚形式 | レーダーチャート | 各項目の相対的強弱を視覚的に把握できる | 総合評価、バランス評価が必要なとき |

| 定性×言語記述 | メリット・デメリット表 | 利点・欠点を文章で柔軟に記述可能 | 感覚的・文化的要素を含む比較、初期検討段階 |

| 定量×判断支援 | 意思決定マトリクス(重み付け付き) | 重み付けにより最適解を論理的に導出できる | 複数人での選定・導入判断、合議制プロジェクト |

| 定性×因果視点 | ロジックツリー比較 | 評価軸や条件が分岐する構造を図式化 | 判断基準が複雑な意思決定、背景説明が必要な場面 |

| 定性×視覚形式 | ポジショニングマップ/ペルソナマップ | 定性的な違いを空間配置や象徴で視覚化 | 顧客イメージやブランド印象の比較、コンセプトの整理 |

5. おわりに|比較を“構造的に整理する”ことが未来を選ぶ力になる

比較は意思決定の本質に関わる行為ですが、構造的に整理されていない場合、感情論やバイアスに流されてしまいます。比較を構造化することで、論点を明確にし、合意形成の土台をつくることができます。正しい比較は、未来に対して「よりよい選択肢」を導く知的プロセスなのです。

✅まとめ

- 比較は「目的」「評価軸」「視点」の3点で構造化することが鍵

- 表やチャートに落とし込むことで、納得感ある議論と意思決定が可能になる

- 比較の構造化は、曖昧な議論を脱し、未来を選ぶための知的武器となる