はじめに|なぜ構造化が今、求められるのか?

現代のビジネス環境は、未整理のデータと複雑な利害が渦巻く“情報の沼”です。次々と押し寄せる案件や会議資料に追われるうち、思考は散漫になり、判断は場当たり的になりがちです。そこで鍵となるのが構造化された思考──情報を分解・整理し、再構築して“意味の地図”に変える技術です。

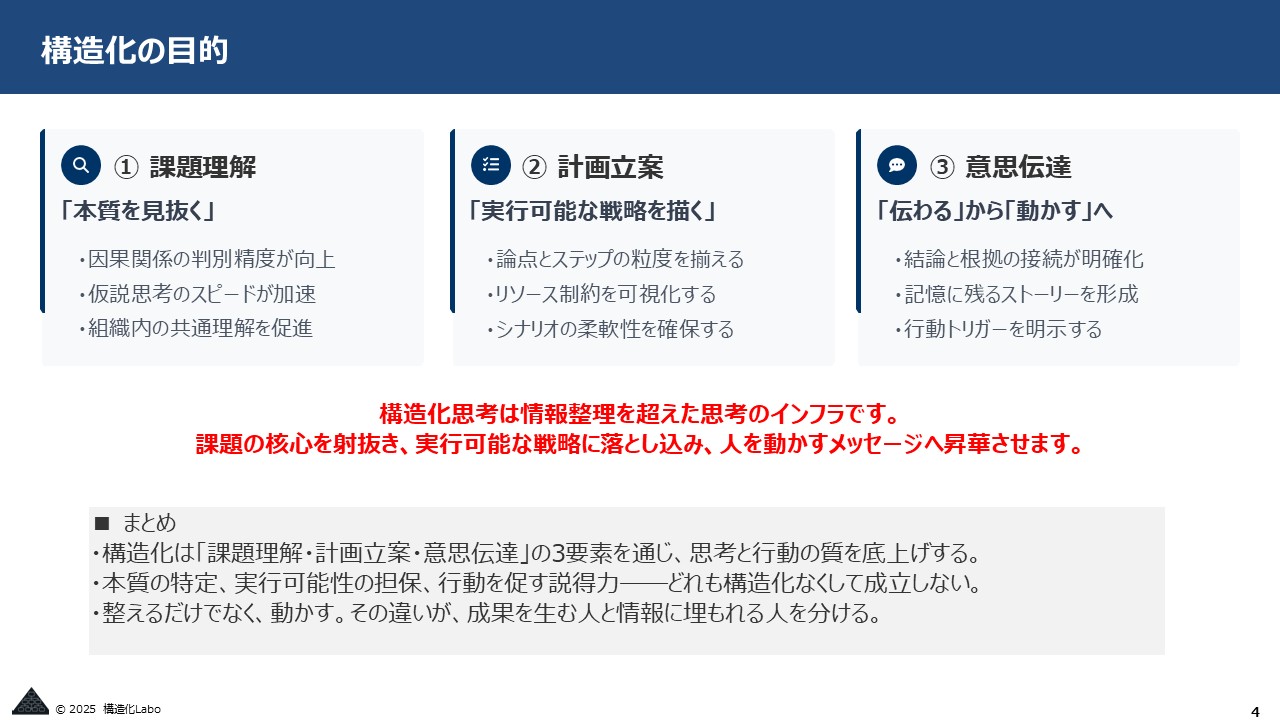

構造化は単に頭をすっきりさせる整理術ではありません。課題の核心をつかみ、行動計画を現実に落とし込み、周囲を動かすまでを一気通貫で支える“ビジネスオペレーティングシステム”です。本稿では、構造化がどのように価値を生み出すのかを、課題理解・計画立案・意思伝達という3つの目的から掘り下げます。

① 課題理解|「本質を見抜く」

課題解決の出発点は、正しい問題設定にあります。しかし現実には、表層的な症状や声の大きいステークホルダーの要求に引っ張られ、誤った論点で議論が進むことが少なくありません。構造化はこの“ずれ”を補正します。

- 因果関係の判別精度が上がる

情報を階層的・論理的に配置することで、相関と因果を切り分け、真のドライバーを特定できます。 - 仮説思考のスピードが向上する

構造化された視点は探索範囲を明確にするため、追加調査やデータ検証が的を射たものになり、無駄な分析ループを防ぎます。 - 組織内の共通理解を形成する

問題構造が可視化されることで、部門間で認識の食い違いが減り、合意形成が加速します。

要するに、構造化は“課題設定そのものの質”を底上げし、解決の着手点を誤らせない安全装置として機能します。

② 計画立案|「実行可能な戦略を描く」

計画が実行段階で頓挫する理由の多くは、抽象度のズレとリソース制約の見落としにあります。構造化は、構想をタスク・人・時間という具体要素へとブレークダウンし、実行可能性を客観的に検証する枠組みを提供します。

- 論点とステップの粒度を揃える

目的→成果指標→施策→作業レベルまで層をそろえ、抜け・重複・依存関係を明確にします。 - リソース制約を可視化する

人員・コスト・時間を定量化し“絵に描いた餅”を排除。限られた資源で最大効果を生む優先順位を導きます。 - シナリオの柔軟性を確保する

構造化された計画は変更点を局所化できるため、環境変化に応じたリプランも迅速です。

結果として、構造化は計画を“実行の説明書”へ変換し、戦略の実効性と適応力を同時に高めます。

③ 意思伝達|「伝わる」から「動かす」へ

情報が溢れる時代、メッセージの強度は“明確さ”と“納得感”で決まります。構造化は叙述の順序とレイヤーを最適化し、聞き手の思考負荷を減らして理解と共感を促進します。

- 結論と根拠の接続が一目で分かる

上位概念から下位詳細へと流れる構造は、論拠の抜けを防ぎ、反論ポイントを先回りで封じます。 - 記憶に残るストーリーラインを生成する

事実→解釈→示唆の順で展開することで、情報が“物語”として脳内に整理され、再生産されやすくなります。 - 行動トリガーを明示できる

構造化されたメッセージは「次に何をすべきか」が直感的に把握できるため、受け手の行動転換コストを下げます。

換言すれば、構造化はコミュニケーションを“理解の提供”から“一歩踏み出させる提案”へと昇華させる手段です。

おわりに|構造化は思考を磨き、行動を変える技術

構造化とは情報整理を超えた思考のインフラです。課題の核心を射抜き、実行可能な戦略に落とし込み、人を動かすメッセージへ昇華させる。この一連の流れを支えることで、あなたのビジネスシーンに“成果を生む再現性”をもたらします。

今日から、会議メモやプロジェクト計画書、提案資料のどこか一カ所で構造化を意識してみてください。思考の澱が澄み渡り、行動が確実に一歩前へ動き出すはずです。

✅まとめ(重要3行)

- 構造化は「課題理解・計画立案・意思伝達」の3局面を通じ、思考と行動の質を底上げする。

- 本質の特定、実行可能性の担保、行動を促す説得力──どれも構造化なくして成立しない。

- 整えるだけでなく、動かす。その違いが、成果を生む人と情報に埋もれる人を分ける。