はじめに|なぜ「変化・推移の構造化」は必要か

市場の動き、顧客ニーズ、組織内の業務プロセス——ビジネスのあらゆる場面で「変化」は避けられないテーマです。

では、なぜ変化に対応できない組織や個人が生まれるのでしょうか?

それは、「変化の全体像」が見えていないからです。

変化には必ず「流れ」や「因果」「傾向」があります。断片的な現象だけを追っていては、

将来の予測も対策も立てられません。

だからこそ、「時間軸に沿って変化・推移を構造化」する必要があります。

1. 構造化の目的|断片をつなげ、連続性から本質を掴む

変化を構造化する目的は、「点」を「線」に、「線」を「面」にすることです。

売上の上下、問い合わせ数の増減、社員のモチベーションの揺らぎ──

すべては「時間の中でどう動いたか?」が鍵になります。

構造化により、過去の変化と現在の状態を体系的に整理できるため、以下が可能になります。

- 因果関係の可視化(なぜそうなったか)

- 未来の予測(このままだとどうなるか)

- 変化への適応・対策(今何をすべきか)

2. 変化・推移を構造化する5ステップ

売上推移、顧客数の推移、イベント発生日、制度導入のタイミングなど、

まずは「いつ何が起きたか?」を網羅的に洗い出します。

ここではデータの“量”より“時間の流れに沿っているか”が重要です。

全ての変化が意味を持つわけではありません。

重要なのは、「変化の傾向が変わった瞬間=転換点」です。

増加から停滞へ、停滞から急落へ──この“流れの切り替え”を特定することが、後の因果分析に不可欠です。

転換点の前後に何が起きていたか?

外部環境(法規制・競合・季節性)や内部要因(人事異動・プロモーション・障害発生)と重ねて、

変化の原因を探ります。

このとき、「直接的要因」「間接的影響」「潜在的変化」を区別すると分析が深まります。

変化の流れを、ある一定の意味ある「期間」ごとに切り分けていきます。

例)

- 導入期 → 成長期 → 拡大期 → 成熟期 → 停滞期

- Beforeコロナ → Duringコロナ → Afterコロナ

こうすることで、ただの連続した出来事が「ストーリー性のある推移」として整理されます。

最後はアウトプットとして、理解しやすく整理・表現します。

数字をただ並べるのではなく、傾向・転換・因果・背景・影響を含んだ「変化の地図」として伝えるのが

構造化のゴールです。

3. アウトプット形式の使い分け|MECEに分類・なるべく深く、広く

| 種類 | 特徴 | 適したケース |

|---|---|---|

| 時系列グラフ | 推移の傾向を直感的に把握できる | 定量的な変化 (売上・利用数・顧客数など) |

| フェーズチャート | 意味のある期間で構造化 (例:導入期→成長期) | 状態の遷移/ライフサイクルを示す |

| ストーリーマップ | 「いつ・何が起き・どう影響したか」を物語として可視化 | インターナル分析/戦略策定の 経緯共有などに有効 |

| 因果スイムレーン | 時系列 × 部署・要因別の 因果関係を描く | 複雑なプロセスや部門横断の 変化整理に最適 |

使い分けポイント:

- 定量データ中心→グラフ/チャート型

- プロセス/背景に重点→フェーズ構造/ストーリーマップ型

- マルチ要因や複雑な因果→スイムレーン/ネットワーク型

5. おわりに|変化を“点”で見るか、“線”で捉えるか

構造化とは、「起きたことを整理する」作業にとどまりません。

変化の本質を見抜くための“思考の地図”を描くことです。

複雑で予測困難な時代だからこそ、流れを構造として捉えることが、より良い意思決定の起点になります。

✅まとめ

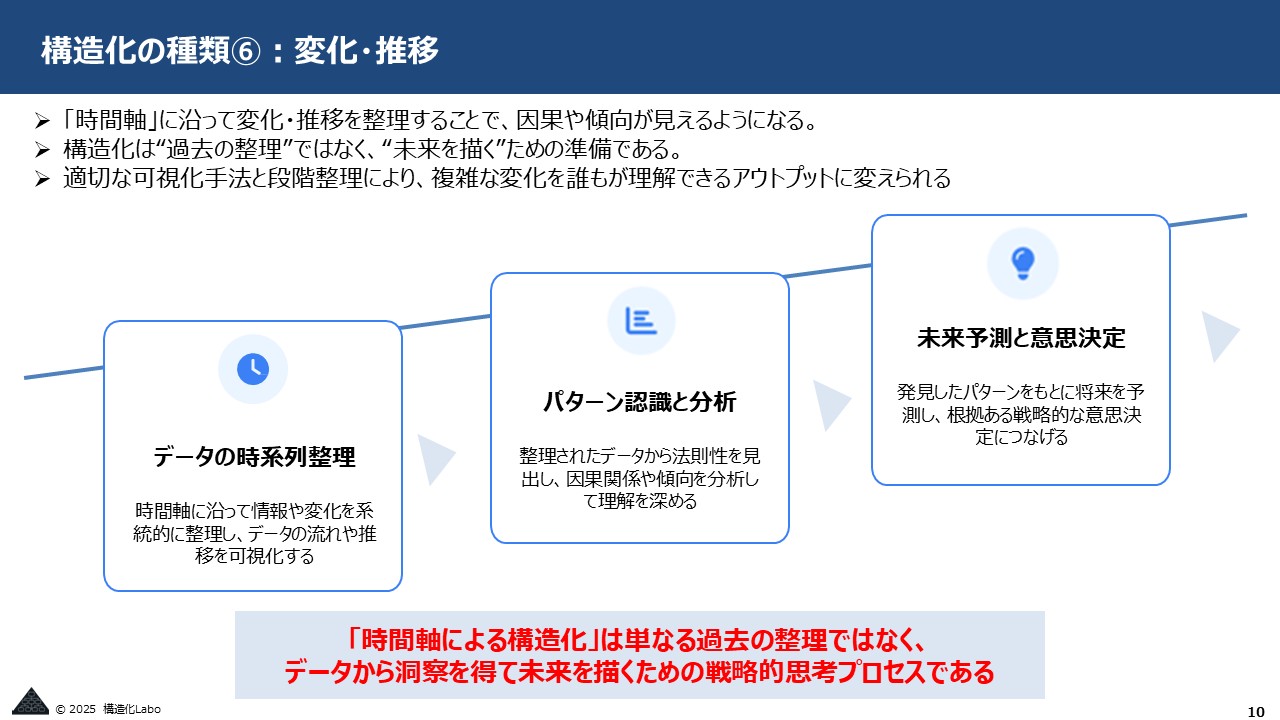

- 「時間軸」に沿って変化・推移を整理することで、因果や傾向が見えるようになる

- 構造化は“過去の整理”ではなく、“未来を描く”ための準備である

- 適切な可視化手法と段階整理により、複雑な変化を誰もが理解できるアウトプットに変えられる