1.1|思考の構造化と整理術で深める問題解決力

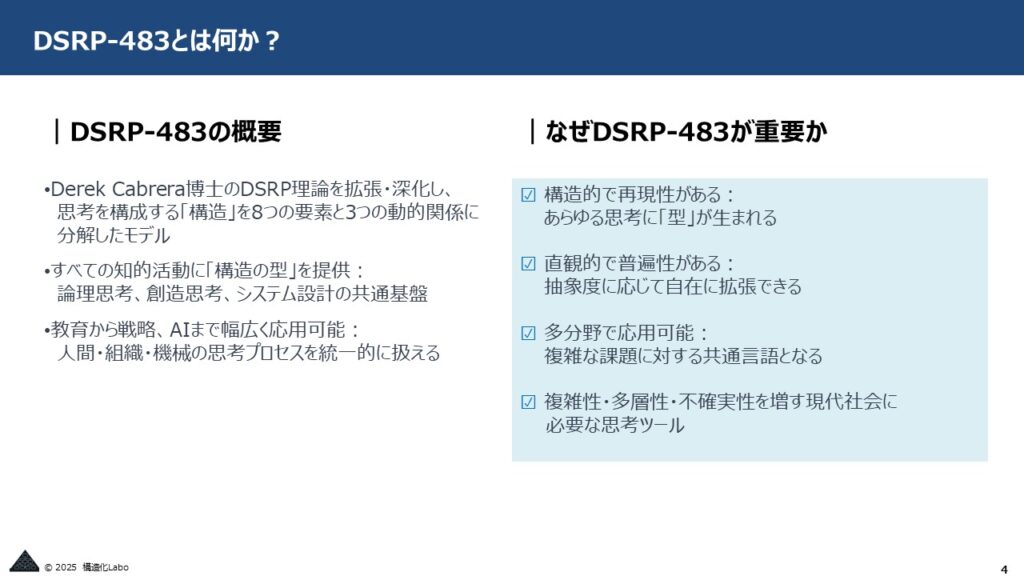

現代において、私たちが直面する課題は、複雑性・多層性・不確実性を増しています。意思決定や教育、AI設計において、「構造的に考える力」の重要性はますます高まっています。そうした知的挑戦に応える思考フレームワークが、DSRP-483です。

DSRP-483は、アメリカの認知科学者Derek Cabrera博士が提唱した**DSRP理論(Distinctions, Systems, Relationships, Perspectives)**を拡張・深化させたものです。

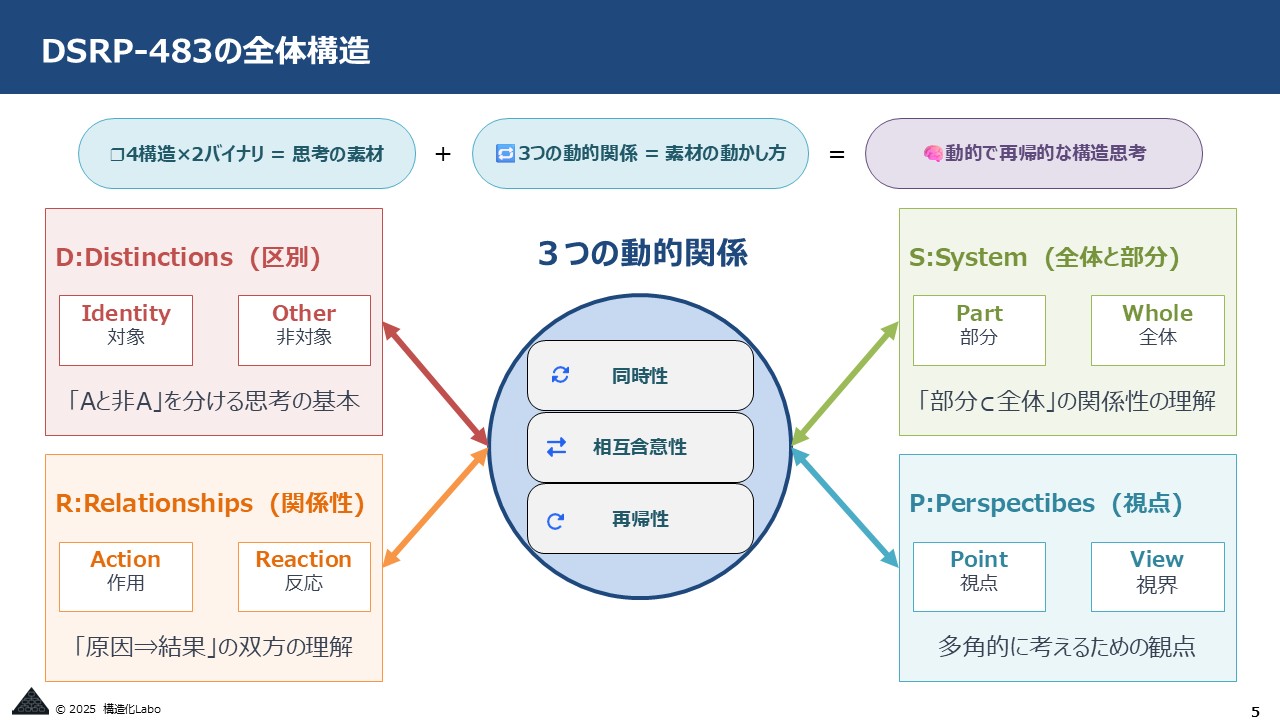

このモデルは、思考を構成する「構造」を8つの要素(バイナリ)と3つの動的関係に分解し、すべての知的活動の再現性と汎用性を高める認知構造モデルとして設計されています。

なぜDSRP-483なのか?

- 構造的で再現性がある:あらゆる思考に「型」が生まれる。

- 直観的で普遍性がある:抽象度に応じて自在に拡張できる。

- 教育から戦略、AIまで応用可能:人間・組織・機械を問わず使える。

DSRP-483は「構造の言語」として、論理思考、創造思考、システム設計などの共通基盤を提供します。

1.2|DSRPの基本構造(4構造×2バイナリ)

DSRP理論の中核は以下の4つの思考構造で、それぞれに2つのバイナリ要素が対応しています。

| 構造 | 概念 | バイナリ要素 | 操作的な問い |

|---|---|---|---|

| D:Distinctions(区別) | 「Aと非Aを分ける」 | Identity / Other | 「何が何と違うのか?」 |

| S:Systems(全体と部分) | 「部分⇄全体」 | Part / Whole | 「これは何の一部か?何から成るか?」 |

| R:Relationships(関係性) | 「原因⇄結果、双方向性」 | Action / Reaction | 「どんな因果・影響・相互作用があるか?」 |

| P:Perspectives(視点) | 「誰の目線か」 | Point / View | 「誰の/どこからの視点か?」 |

これらは単なる分類ではなく、すべての思考を構成する基本構造と位置付けられます。

1.3|8つの構成要素と意味の詳細

DSRP-483が画期的である理由は、思考を構成する要素が常に「バイナリ(二項対)」として捉えられている点にあります。

1|Identity / Other(対象と非対象)

何かを定義するには、まず「それではない何か」を認識する必要がある。対象を取り出す=他との違いを明確にすること。

2|Part / Whole(部分と全体)

全体は部分から成り、部分は全体の中に含まれる。どんなシステムもこの構造なしには語れない。

3|Action / Reaction(作用と反作用)

あらゆる出来事や現象は、何らかの刺激と応答の関係で成り立っている。

4|Point / View(視点と見え方)

同じ物事でも、立場や視点が異なれば意味も変わる。多視点的思考の要。

1.4|3つの動的関係

思考は静的ではありません。DSRP-483は「動的な思考構造」に着目し、以下の3つの動的関係を導入しています。

1|Simultaneity(同時性)

複数の構造が同時に作動している状態。たとえば、関係性(R)を考えるとき、同時に視点(P)や区別(D)も作用している。

2|Mutual Impliedness(相互含意性)

ある構造を思考すると、自然と別の構造も伴って発生する。例:因果関係(R)を考えると、視点(P)や区別(D)が前提となる。

3|Iterativity(再帰性)

「なぜ?」「本当に?」と繰り返すことで、思考が深まる。再帰的な問いかけこそが構造を明確化する鍵。

1.5|他理論との比較

| 理論 | 特徴 | DSRP-483との違い |

| システム思考 | フィードバックループを中心とした因果構造 | R構造に限定、PやDの視点が希薄 |

| MECE | 論理的に重複・漏れをなくす分類法 | 静的な整理。DSRPは動的・構造横断的 |

| KJ法 | 発想→分類→整理というアイデア抽出法 | 関係性や視点構造の概念が存在しない |

| TOC(制約理論) | ボトルネック解消にフォーカス | 思考の切り口が限定される |

DSRP-483はこれらを包括・補完する上位メタフレームであり、他理論と併用することでその効果を飛躍的に高めます。

1.6|思考を深めるためのDSRP-483の実践的活用法

DSRP-483は、抽象的な思考理論にとどまらず、日々の思考や対話、問題解決の現場で即座に活用できる実践的な道具です。以下では、読者が実際にDSRPを「使いこなす」ための具体的な活用法を提示します。

1|問いを構造的に立てる

何かを考え始めるとき、「何が何と違うのか(D)」「どこまでが全体で、どこからが部分か(S)」「どんな因果があるか(R)」「誰の視点で語っているのか(P)」という問いを立ててみてください。こうした問いは思考のブレを抑え、課題の核心に迫る強力なガイドになります。

2|議論や会議のファシリテーションに使う

会議で話がかみ合わないときは、D(定義のズレ)やP(視点の違い)を明確にすることで軌道修正ができます。また、全体と部分の整理(S)や因果関係の確認(R)を促すことで、議論が抽象論から具体的提案へと進展します。

3|読書・インプットの理解力を高める

本を読むとき、章や節ごとに「著者は何を区別し(D)、どう関係づけ(R)、どの範囲を扱い(S)、どんな視点で書いているか(P)」を意識すると、情報の構造が浮き彫りになります。情報の「整理力」が養われ、アウトプットに活かせる力に変わります。

4|日記・内省・振り返りのフレームとして使う

一日の終わりに、自分の行動や感情をDSRPの4構造で振り返る習慣を持つと、気づきの質が高まります。「何をどう捉えていたか(D)」「どんな文脈の一部だったか(S)」「どんな影響を与え/受けたか(R)」「どの視点で判断していたか(P)」を記述することで、思考の癖や限界が見えてきます。

まとめ

DSRP-483を使うとは、思考を構造化することで“思考の質”を高めるということです。それは、「考える」という行為に対して“思考のメタ的視点”を持つということ。あなた自身の考え方に対して、内側から鋭く問いを立て、外側から構造で眺め直す──これこそが、思考を深める技術です。