AIでデータを“掘る”だけでは危険? — Socraticチャットで批判的思考を鍛える社内活用術

はじめに|AIを「思考装置」として使う二つの流儀

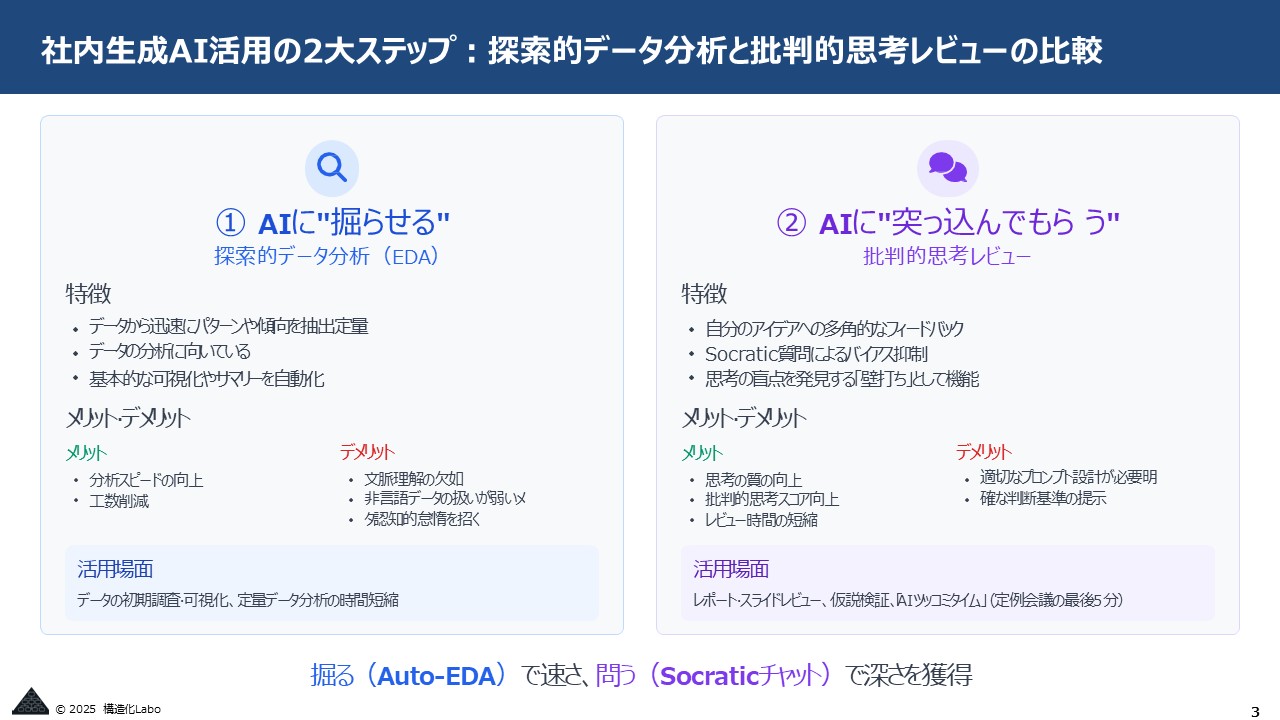

生成AIが日常業務に溶け込み、「とりあえずデータを突っ込んで可視化」という光景が当たり前になりました。しかし思考を深めるという観点で見ると、活用法は大きく二つに分かれると考えています。

- 探索的データ分析(EDA)をAIに任せる

- 自分のアイデアをAIに批判的・多角的にレビューしてもらう

前者は速さ、後者は深さ――筆者は現在、業務改善プロジェクトの一環として生成AIをどの様に活用すれば業務のクオリティの向上、または効率化を図れるのか悪戦苦闘・試行錯誤しています。

本稿は②の方が質を高める上でいいのではないのかという筆者の肌感覚の基、②を主役に据え、筆者の実体験と研究報告を交えて解説します。

1. AIに“掘らせる”――探索的データ分析の光と影

1‑1 実体験:定性的なデータの探索的分析

定量データの分析では分析自体は早く出来る印象ですが、パラメーターチューニングや特徴量エンジニアリングはやはり人の手でやったほうが良い印象です。

また定性データの分析ではEDA的な生成AIの活用は避けた方が良いと感じています。

理由はいくつかありますが最も大きな問題はアウトプットが少しの文脈や背景情報のインプットの有無ですぐ変わることです。非言語的な情報も定性的なデータには含まれますのでAIにすべての背景やテキスト以外のデータも含めたデータを統合的に捉えて分析できる段階にはないと感じております。

筆者の実体験として定性データのセグメント分けでAIを使った時に使えないなとなりました。

セグメントは正しくないという結果でしたが改めてセグメント分けを任せた時に以前の誤ったセグメントを正としてしまいました。

1‑2 研究紹介

最近の論文では、LLMを組み込んだ自動EDAシステム「TiInsight」が専門家より高いクエリ実行精度と高速性を示したらしいです。(arXiv) 速さは武器でも、洞察の質には大差がつきにくいとも報告されています。

2. AIに“突っ込んでもらう”――批判的フィードバックの威力

2‑1 実体験:スライドの抜け漏れや構造化の支援

報告書のレポートを作成していた時のこと。特にエグゼクティブサマリーについて普段から「図解はシンプルに」「」という要望が強く、内容構成にもかなり神経を使う案件でした。

完成間近まで進めたのでAI(GPT-o3)にDSRP‑483の視点からスライド全体をレビューしてもらいました。具体的には、以下のプロンプトを使用。

「以下の構造化スライドを、DSRP-483(Distinctions/Systems/Relationships/Perspectives)それぞれの観点でレビューしてください。抜けている視点があれば指摘し、改善案を提示してください。」

出力された内容は、想像以上に鋭いものでした。

AIが“DSRP-483のレンズ”を通じて問い直してくれるだけで、こちらの思考の盲点が次々とあぶり出されました。まさに「思考の壁打ち」として機能した体験でした。

ちなみにこのレビュー、所要時間はたったの10分程度。もし人に依頼すれば半日〜1日はかかったであろうチェックが、即時で、しかも多角的に手に入ったという意味で、業務効率の面でもインパクトは大きかったです。

2‑2 研究紹介(伝聞)

ACM 2024 の論文によると、Socraticチャットボットは通常のQ&Aボットより批判的思考スコアを有意に向上させたらしいです。(arXiv)

また、教育現場でLLMをSocratic化すると学習者の自己反省回数が増えたらしいです。(arXiv)

誰かに“突っ込まれる”と、思考の盲点が浮き彫りになるわけです。

3. AI丸投げが招く「メタ認知的怠惰」

MITがEEGで脳波を測定した実験では、ChatGPTを多用した参加者のβ波活動が顕著に低下し、内容の記憶保持率も落ちたらしいです。研究者はこれを「メタ認知的怠惰」と呼んでいます。(Laptop Mag)

過度依存は思考体力まで奪う――この副作用は無視できません。

4. 社内フローへの組み込み例

| フェーズ | 人間の役割 | AIの役割 | 期待効果 |

|---|---|---|---|

| ① 仮説立案 | ビジネス文脈・KPI設定 | 反証シナリオ生成 | 仮説の射程を拡大 |

| ② データ確認 | 可視化結果を解釈 | Auto‑EDA実行 | 工数削減 |

| ③ 批判的レビュー | 判断基準・倫理確認 | Socratic質問 | バイアス抑制 |

| ④ 意思決定 | リスク選好共有 | 代替案比較表 | 合意形成を高速化 |

このループを1スプリント(例:2週間)に必ず1回入れるだけで、思考の筋トレが定着します。

まとめ|“AIツッコミ文化”が組織の知を深掘りする

- **掘る(Auto‑EDA)**で速さ、**問う(Socraticチャット)**で深さ。

- 実務でも論文でも、後者が思考の質を向上させる可能性が示唆されています。

- まずは 定例会議の最後5分を「AIツッコミタイム」に当てる――小さな仕掛けが大きな学習ループを生み出します。