筆者は現在、業務改善プロジェクトの一環として生成AIをどの様に活用すれば業務のクオリティの向上、または効率化を図れるのか悪戦苦闘・試行錯誤しています。

はじめに|なぜ“分業AI”が必要なのか

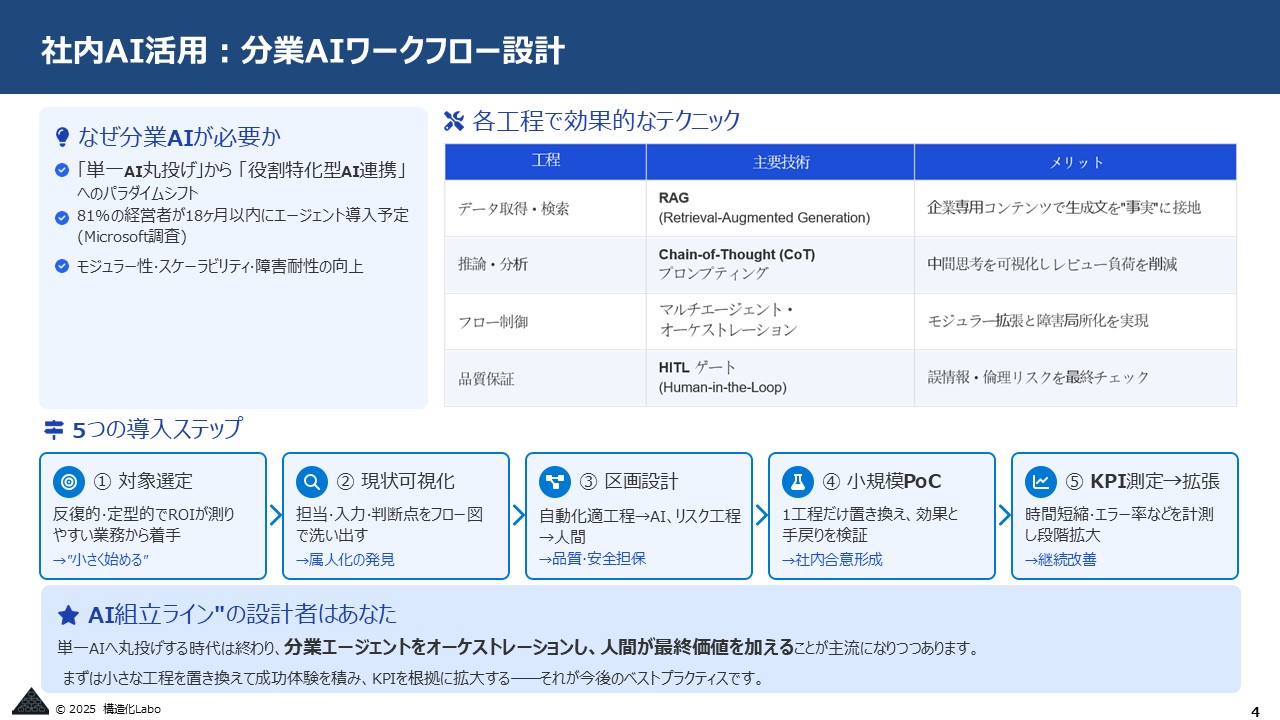

Microsoft の Work Trend Index 2025 は、AIの進化フェーズを「①アシスタント→②デジタル同僚→③エージェントが丸ごと業務を運営」と定義し、81 % の経営者が18 か月以内にエージェントを本格導入すると回答したと報告しています。

IBM の開発者調査でも 開発者の 99 % が「2025 年にエージェント技術を探究または開発中」と回答。もはや“単一の巨大モデルに丸投げ”ではなく、「役割特化型エージェントを組み合わせて業務を動かし、人間が戦略判断を担う」構造が企業 AI の主流になりつつあります。

1. エージェント連携ワークフローとは

複数の AI が 「取得」「分析」「生成」「校正」「実行」 など工程別に分業し、人間が品質とリスクを監督する方式です。TechRadar はこの方式を Agentic AI と呼び、モジュラー性・スケーラビリティ・障害耐性(アンチフラジリティ)を主な利点に挙げています。

学術面でも、マルチエージェント構成は タスク分解による専門化とフェールオーバー の両立が可能と指摘されています。

要は万能な1つのAIに丸投げするのではなく、各ワークフロー内のタスクに応じてAIにそれぞれRAGやプロンプトを渡して分業させようということです。

2. 導入フレーム:5 つのステップ

では具体的にどのように実際の業務に落とし込んでいけばいいのでしょうか。

| ステップ | アクション | 目的 |

|---|---|---|

| ① 対象選定 | 反復的・定型的で ROI が測りやすい業務から着手 | “小さく始める” |

| ② 現状可視化 | 担当・入力・判断点をフロー図で洗い出す | 属人化の発見 |

| ③ 区画設計 | 自動化に適した工程をエージェントへ、リスク工程は人へ | 品質・安全担保 |

| ④ 小規模 PoC | 1 工程だけ置き換え、効果と手戻りを検証 | 社内合意形成 |

| ⑤ KPI 測定 → 拡張 | 時間短縮・エラー率などを計測し、段階的に範囲を広げる | 継続改善 |

対象の選定

まず初めはプロセスの選定です。

いきなり企業の基幹業務やクリエイティブな業務に手を付けるのはハードルが高いので「繰り返し発生する」「手順がある程度決まっている」「ただの作業のためやりたくない」業務を選定します。

現状のプロセスの可視化

次に選んだ業務の現状のやり方、手順を詳細に書き出します。

その際に何をしているのかだけでなくどの様にという部分にフォーカスして書き出すことで属人化している部分や無駄な部分も特定します。

AIに任せる部分の特定

ここで重要な部分は全ての工程を無理に自動化しない事だと思いました。

AIを使うことで人間の思考が停止してしまうことも分かってきておりますし、実際にはその作業中に細かいコミュニケーションが必要な個所もあるかと思います。

特に人間としての重要な役割が何か、その部分は人間がするという点を明確化することが重要だと感じています。

調べてみると上記は「Human-in-the-Loop」という考え方らしいです。

AIが出した結果を人間が検証することで、最終決定や判断のみ人間が参加するということです。

Deloitte は 「高リスク工程には humans-in-the-loop を配置せよ」 とガイドラインで強調し、動的ガバナンス体制を推奨しています。

小さく始める:PoC

いきなり特定したポイントに対して網羅的、総体的にAIを取り入れていくのではなく、特定したポイントの中でより簡単な、かつ費用・時間対効果が大きそうな部分から実験的に導入を進めます。段階的に取り入れることで成功体験を積む事と、改善のフィードバックループを回していくことが重要だと思います。

やはり昨今のAIの進化速度は早いので、いかに最小の単位でPDCAを回していくかがキーになるかと感じています。

効果測定・改善+α拡大

何事も施策はやりっぱなしではなく、検証が必要です。

時間でも、コストでも何を目的にAIを活用・導入するのかを決めたうえでCheck・Actionを回していきます。

3. 各工程で効果的なテクニック

筆者が調べたところ引っかかったのは以下になります。

推論・分析は他にもOne-shotなど色々調べると出てきますので気になった方は調べてみてください。

| 工程 | 主要技術 | なぜ必要? |

|---|---|---|

| データ取得・検索 | RAG(Retrieval-Augmented Generation) | 企業専用コンテンツで生成文を“事実”に接地 |

| 推論・分析 | Chain-of-Thought (CoT) プロンプティング | 中間思考を可視化しレビュー負荷を削減 |

| フロー制御 | マルチエージェント・オーケストレーション | モジュラー拡張と障害局所化を実現 |

| 品質保証 | HITL ゲート | 誤情報・倫理リスクを最終チェック |

おわりに│“AI 組立ライン”の設計者はあなた

単一 AI へ丸投げする時代は終わり、分業エージェントをオーケストレーションし、人間が最終価値を加える ことが大企業・研究機関の共通解になりつつあります。その中でまずは小さな工程を置き換えて成功体験を積み、KPI を根拠に拡大する――それが今後のベストプラクティスになるような気がします。