はじめに|その“違和感”、RTAで言語化できます

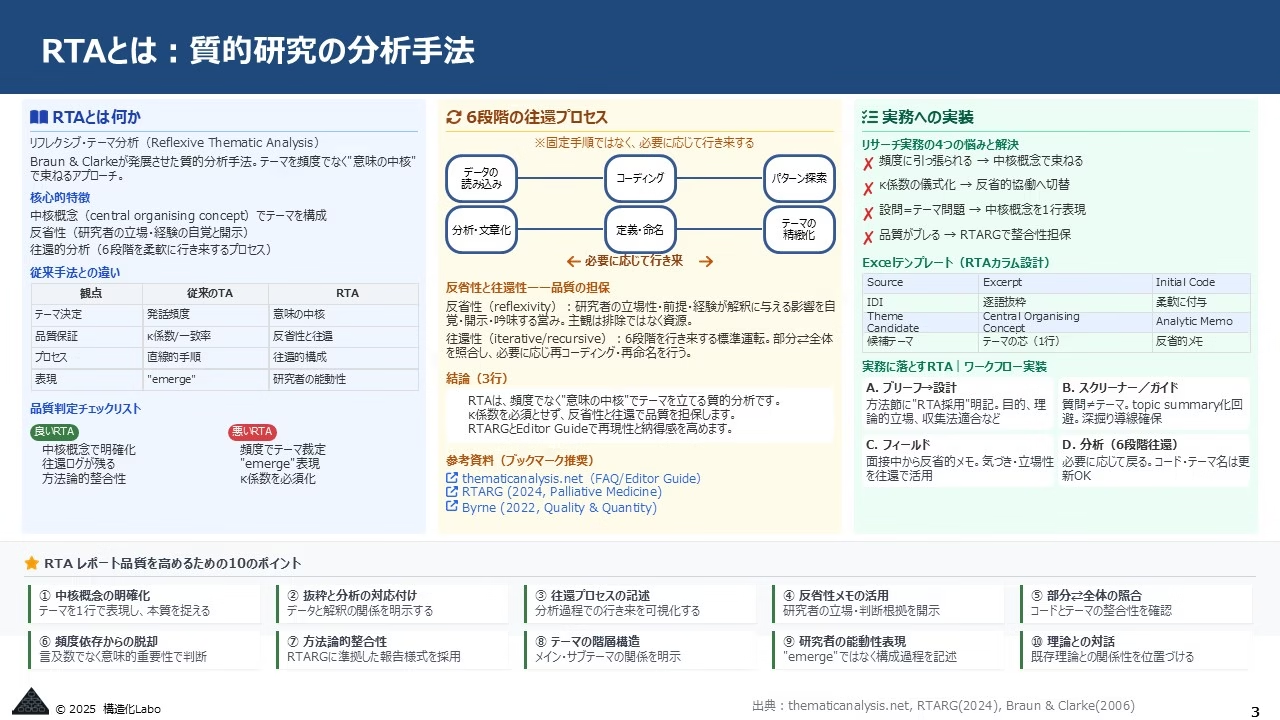

商品コンセプトの違和感。UX改善で繰り返し出る“もやり”。定量の満足度は悪くないのに、肝心の「刺さる理由」がぼやける——。現場でよく起きるこの“説明できないズレ”に対し、RTAは**「語りに潜む共有された意味パターン」を、研究者の反省性を明示しつつ、往還的に構成**していく方法です。テーマを頻度で裁定しない。κ係数(合致率)を前提にしない。**中核概念(central organising concept)**でテーマの芯を立てる。ここが肝です。(thematicanalysis.net 8)

この記事で解決できる課題

悩み1|“発話数”に引っ張られる:発話頻度や棒グラフに流され、結局「言い換えの羅列」になる。→ RTAは頻度でテーマを決めない。意味の中核で束ねる。

悩み2|コーディング=一致率の儀式化:κ係数が低い→やり直しの無限ループ。→ RTAはκ係数を必須としない。解釈を深める協働に切り替える。

悩み3|「設問見出し=テーマ」問題:ガイドの項目順に要約して終わる。→ topic summary化を避け、central organising conceptを1行で表現してから抜粋を配す。

悩み4|報告品質がブレる:記述の粒度・観点がPJごとに揺れる。

① 質的研究とは

数値ではなく“意味”を扱う研究。テキスト・音声・観察記録などの非数値データから、経験・文脈・解釈を通じて現象を理解します。問いは How/Why が中心。量的研究(How many/How much)とは対立ではなく補完関係です。医療・公衆衛生・社会科学など幅広い分野で、面接・観察・フォーカスグループが主要手法です。(NCBI PMC)

② 質的研究の目的

現象の文脈的理解と説明(解釈)。複数要因が絡むプロセスを当事者の語りから概念化し、定量で見えた関連へ**「なぜ/どのように」**を補います。(jpmph.org)

③ 質的研究の手順(一般形)

(1) 目的・理論枠組 → (2) サンプリング/収集 → (3) 逐語化・管理 → (4) 分析 → (5) 妥当性の担保・報告。ただしプロセスは非線形で往還的です。固定化された直線手順ではありません。(jpmph.org)

④ テーマ分析(TA)とは

データに潜む“意味のパターン(themes)”を同定・分析・解釈する方法論。理論に柔軟で複数の流派があります。基盤となるのが Braun & Clarke (2006)。実務の共通言語となった論文です。(Discipline of Psychology)

⑤ RTA(リフレクシブ・テーマ分析)とは

Braun & Clarke が発展させたReflexive Thematic Analysis。特徴は反省性(研究者の立場・経験の自覚・開示・吟味)と往還的分析(慣熟→コーディング→初期テーマ→精緻化→定義・命名→記述を行き来)。これら6段階は“道具”であり固定手順ではありません。テーマはcentral organising conceptで束ねられた共有された意味パターンであり、頻度集計や設問見出しではありません。(thematicanalysis.net 7)

さらに、RTAは多義性と解釈を前提にするため、複数独立コーダーの一致率(κ係数等)を品質保証の必須条件とはみなしません。(thematicanalysis.net)

反省性と往還性——“人が読むレポート”に宿る品質

反省性(reflexivity)は、研究者の立場性・前提・経験が解釈に与える影響を自覚・開示・吟味する営み。主観は排除ではなく資源。方法に立場性を明記し、メモで判断根拠を可視化し、結果で中核概念と抜粋を対応させる。(thematicanalysis.net)

往還性(iterative/recursive)は、6段階を行き来する標準運転。部分⇄全体を照合し、必要に応じ再コーディング・再命名を行う。機械的な一致率テストではなく、解釈の深まりで品質を担保する。(thematicanalysis.net7)

⑥ 「最新整理」——誤用が増えたから、公式が型と品質を明確化

RTAの誤用(頻度でテーマ決定/“テーマが自然に現れた”表現/一致率の必須化/流派の混在)に対して、RTARG(2024, Palliative Medicine)はレビュー+報告ガイドを提示し、RTAに整合した報告の観点を具体化しました。公式サイトにはFAQ、Editor & Reviewer Guide(拡張15項目)、品質関連リソースが公開されています。(PubMed thematicanalysis.net 8)

また、手順の“手触り”は Byrne(2022, Quality & Quantity) のworked exampleが参考になります。(SpringerLink)

⑦ 実務に落とすRTA|MRワークフローへの実装レシピ

A. ブリーフ→設計

- 方法節に“RTA採用”を明記:研究目的(How/Why)、理論的立場(例:社会構成主義)、収集法とRTAの適合、なぜRTAなのか。方法論的整合性を先に確立。(thematicanalysis.net)

B. スクリーナー/ガイド

- 質問見出し=テーマに直結させない。topic summary化を回避。深掘りの導線(Why/How/意味形成)を確保。(thematicanalysis.net)

C. フィールド

- 面接中から反省的メモ(気づき・立場性・仮の中核概念)を残す。後工程の往還で効いてくる。(thematicanalysis.net)

D. 逐語化・管理(Excel/NVivoどちらでも)

- RTAはツール非依存。Excelでも十分。後述のRTAカラム設計で意味中心の運用にする。(thematicanalysis.net)

E. 分析(6段階を“行き来”)

- 慣熟→コーディング→初期テーマ→精緻化→定義・命名→記述を必要に応じて戻る。コードやテーマ名は更新してよい。(thematicanalysis.net)

F. レポート(トップライン→本報)

- 1スライド=1テーマ。タイトル:テーマ名+中核概念(1行)。左:分析要約。右:代表抜粋×分析文。脚注:方法の一文(RTA/反省性・往還)。(thematicanalysis.net8 PubMed)

Excel派のための「RTAカラム設計」テンプレ

頻度集計ではなく“意味の中核”で束ねる設計にします。

| 推奨カラム | ねらい(RTA上の役割) |

|---|---|

| Source(IDI/FG/Obs) | 文脈の把握 |

| PID/Segment | 属性の追跡 |

| Excerpt(逐語抜粋) | エビデンス本体 |

| Initial Code | 柔軟・有機的に付与(更新可)(thematicanalysis.net) |

| Theme Candidate | 候補テーマ(統廃合の母体) |

| Central Organising Concept(1行) | テーマの芯を短く固定(品質ゲート)(thematicanalysis.net) |

| Analytic Memo(反省的) | 立場性・判断根拠の可視化(往還のログ)(thematicanalysis.net) |

| Part⇄Whole Check | 部分⇄全体の整合点検(境界・重複)(thematicanalysis.net) |

| Quote for Report | レポート用代表抜粋 |

運用ルール:Central Organising Conceptが空欄のテーマは未成熟。

1行で言い切れない=topic summary化の兆候。(thematicanalysis.net)

「良い/悪い」の判定表(現場チェックリスト)

良いRTA

- テーマが中核概念で明確化。代表抜粋×分析文が噛み合う。

- 往還ログ(メモ)が残る。手順の行き来を記述している。

- 方法論的整合性(RTA採用の理由・立場性の明示)。

(thematicanalysis.net8 / PubMed)

悪いRTA

- 頻度でテーマの価値を裁定。棒グラフ前提の報告。

- **“emerge(自然に現れた)”**と書く(研究者の能動性の隠蔽)。

- κ係数/二重盲検的一致率を品質保証の必須と主張。

(thematicanalysis.net8 / PubMed)

結論(3行)

RTAは、頻度でなく“意味の中核”でテーマを立てる質的分析です。

κ係数を必須とせず、反省性と往還で“解釈の深まり”を品質に変えます。

RTARGとEditor Guideに沿って書けば、MRレポートの再現性と納得感が上がります。

参考になる標準資料(ブックマーク推奨)

- FAQ(thematicanalysis.net):テーマ=中核概念で組織された意味パターン/“emerge”回避/κ係数を前提としない理由。(thematicanalysis.net)

- Editor & Reviewer Guide(拡張版15項目):混在・atheoretical化などの誤用を具体に指摘。(thematicanalysis.net)

- RTARG(2024, Palliative Medicine):RTAの報告ガイドと雑誌内レビュー。(PubMed)

- Byrne(2022, Quality & Quantity):worked example(段階運用と書き方)。(SpringerLink)

- Braun & Clarke(2006):TAの基本論文。(Discipline of Psychology)

- StatPearls/JPM&PH:質的研究の基本定義・一般手順。(NCBI jpmph.org)