本シリーズの目的

「構造化」と一言で言っても、その方法や切り口は実に多種多様です。

だからこそ、同じ情報を扱っていても、整理の仕方や見せ方には“個人差”が生まれます。そしてその違いが、情報の「分かりやすさ」や「伝わりやすさ」に大きく影響してきます。

特にビジネスやリサーチ、プレゼンの現場では、この“構造化の巧拙”が、相手の理解度や意思決定のスピードすら左右します。

このシリーズでは、そんな“構造化の迷子”にならないために、情報整理の考え方を「型」に分けて整理していきます。

まずは、「どんな切り口で構造化できるのか?」を大きく分類し、それぞれの考え方や使いどころをわかりやすく解説していきます。

循環は因果・時間・選択を捉え、読み解く力が問われる

ビジネスで起きている課題の多くは、一過性ではなく「繰り返される構造」を持っています。例えば、業務負荷が高い → ミスが増える → 信頼が下がる → 業務が属人化する → さらに負荷が高まる、といった悪循環。逆に、学び → 成果 → 承認 → モチベーション向上 → 更なる学び、という好循環もあります。

このように循環は、単なる反復ではなく因果関係・選択・時間の要素が絡む複雑な構造体です。

構造化によって初めて、どこに介入すべきかが明確になります。

1. 循環を構造化する目的

| 目的カテゴリ | 説明 |

|---|---|

| ✅ 問題の根源分析 | 循環構造を明らかにすることで、 症状ではなく原因に対処できる |

| ✅ 改善と強化 | 好循環を意図的に設計・促進するための戦略が 立てられる |

| ✅ 合意形成 | 図示化により、チーム内の認識を一致させやすくなる |

| ✅ ナレッジの再利用 | 成功/失敗パターンを定型化し、他領域へ応用できる |

2. 構造化のための5ステップ

- テーマ設定:どの領域の循環を扱うか(例:業務、習慣、戦略、医療行動など)

- スコープ決定:どの範囲・期間を可視化対象とするか

- 循環を構成する要素をリストアップ

- 例:行動、結果、感情、環境要因など

- 時間的順序、因果(A → B)や影響方向(正/負)を明示

- 強化 or 抑制のフィードバックループを設計

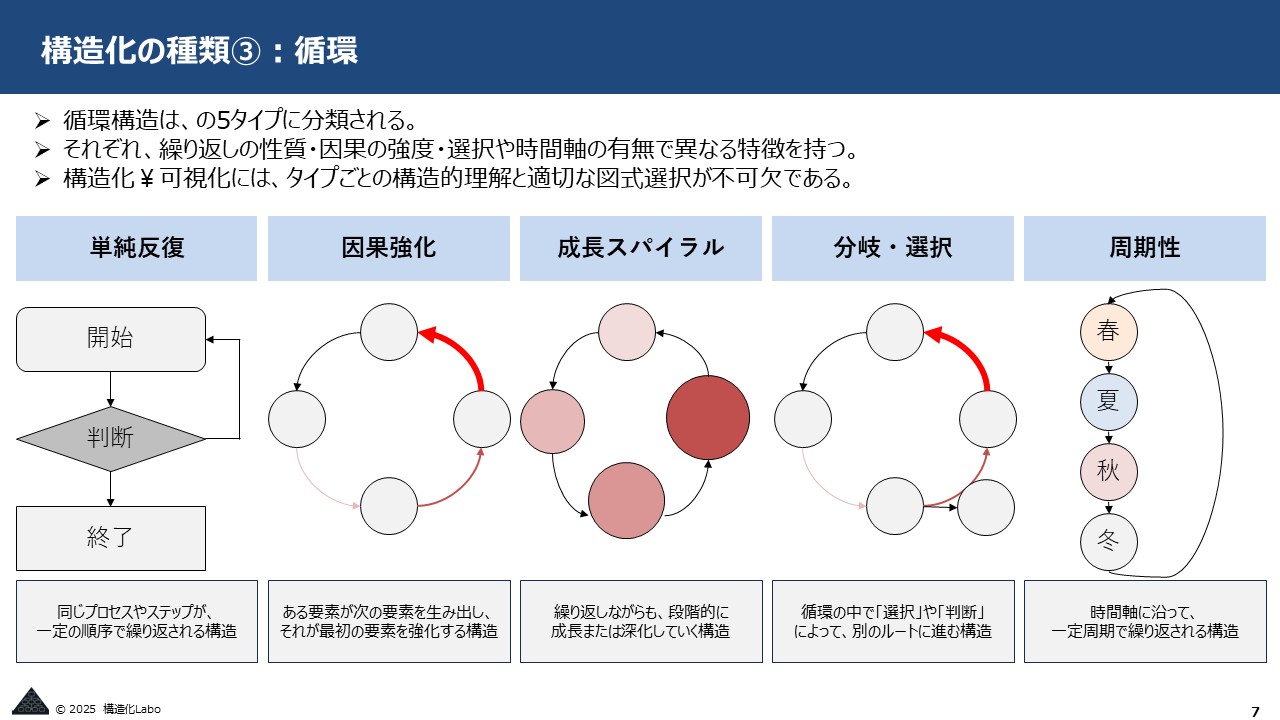

循環の性質を分類:

・単純反復

・因果強化

・成長スパイラル

・分岐構造

・周期性

PDCA図、因果ループ図(CLD)、スパイラルモデル、分岐シナリオ図、周期チャートなど

3. アウトプット形式のマトリクス

循環の可視化形式は、「構造タイプ」×「循環関係の意味」によって選び分ける必要があります。以下にMECEに分類したマトリクスを提示します:

| → 構造×関係 | 日時系/周期 | 因果/強化 | 行動/効果 | 制約構造 | 分岐/選択 |

| ● 単純循環型 | PDCA、季節業務 | ✖ | 習慣ループ | チェックリスト型 | ✖ |

| ● 因果ループ型 | ✖ | 売上↔広告↔認知 | ストレス→悪化 | コスト削減→品質低下 | 分岐要素付き循環 |

| ● スパイラル型 | 成長モデル、キャリア形成 | 依存症構造 | 学習→承認→継続 | 負のスパイラル | △(漸進的選択) |

| ● 分岐型 | △Yes/No型 | 意思決定構造 | 継続or中断 | 条件選択 | 多様な帰結ルート |

| ● 周期型 | 経済サイクル、睡眠リズム | △ | △ | △ | ✖ |

循環は「構造」と「関係」の両面から分析することで初めて理解できます。

4. 可視化の形式一覧

| 形式 | 特徴 | 使用場面 |

| ➶ フローチャート | 一方向のステップ構造 | 業務プロセス、手順書 |

| ⟳ 因果ループ図(CLD) | 正負の因果関係を視覚化 | システム思考、組織分析 |

| 🌀 スパイラル図 | 成長・悪化の変化を表現 | キャリア設計、習慣化 |

| ⏱ 周期チャート | 時間に沿った構造 | 季節性業務、フェーズ戦略 |

| 🧠 分岐シナリオ図 | 選択による展開の違いを表現 | 意思決定支援、選択設計 |

結語:構造化は「見える化」では終わらない

循環を構造化する真の目的は、可視化そのものではなく、介入と変化の起点を発見することにあります。

「なぜ同じ問題が繰り返されるのか?」「どこで好転のスイッチが入るのか?」── これらを明らかにするためには、事象を“構造”として捉え、関係性・因果性・時間性・選択肢といった要素を交差的に分析する必要があります。

その結果として得られるのが、循環に対する理解の深度と、変革への突破口です。

✅まとめ

循環は因果・選択・時間構造を持つ複雑な仕組みである。

構造タイプ×関係性で整理し、目的に合った図式化が必要。

構造化は「理解」ではなく「介入」のために行うものである。