本稿の流れ

本稿は、論理的思考について学術的視点から包括的に考察します。

歴史的背景から最新の研究動向まで、認知科学、教育心理学、神経科学の知見を統合し、論理的思考の定義、構成要素、関連概念との境界(外延)を明確化します。

第1章 論理的思考の定義

まず、論理的思考とは何かを明確にしましょう。

「論理的思考なんて、もう知ってるよ」と思われるかもしれません。

でも、少しお時間をください。

実は、論理的思考には様々な学術的定義があることを知っていましたか?

論理的思考は論理学に起源を持ち、科学の基礎としての性質を有するため、分野横断的に研究対象となっています。

まずは歴史を辿ってみましょう。

1.1 歴史的背景と概念の発展

論理的思考の起源は、今から2400年前、古代ギリシャのアリストテレスまで遡ります。

アリストテレスは『オルガノン』において、三段論法(syllogism)を中心とした演繹的推論の形式的構造を明確化し、論理的思考の基礎を築きました。この古典的論理学は、中世スコラ学、近世の合理主義哲学を経て、19世紀のブール代数、20世紀の記号論理学へと発展しました。

現代的な論理的思考の概念は、20世紀後半の認知革命とともに変容してきました。

ピアジェ(Piaget, 1972)の認知発達理論は、論理的思考を形式的操作期(11歳頃以降)における抽象的・仮説演繹的思考として位置づけ、この発達心理学的アプローチは、論理的思考を単なる形式的操作から、認知的成熟の指標として捉える視点を提供しました。

1980年代以降の認知科学の発展により、論理的思考は情報処理パラダイムの中で再概念化されます。デュアルプロセス理論(Kahneman, 2011)は、直感的で自動的なシステム1と、論理的で統制的なシステム2を区別し、論理的思考の認知メカニズムをより詳細に説明しました。

1.2 現代における学術的定義

国際的合意に基づく定義(Delphiレポート)

批判的思考研究において最も影響力のある定義は、アメリカ心理学会(APA)主導のDelphi研究(Facione, 1990)による専門家合意です。この研究は、46名の専門家による2年間の討議を経て、批判的思考を認知スキルと志向性(dispositions)の両輪として定義しています。

Delphiレポートによる批判的思考の構成要素

認知スキル(6領域):

①解釈(Interpretation):意味の理解と明確化

②分析(Analysis):論証構造の識別

③評価(Evaluation):主張の信頼性判断

④推論(Inference):結論の導出

⑤説明(Explanation):推論の正当化

⑥自己調整(Self-regulation):メタ認知的監視

⑦志向性(態度的側面):真実探究、オープンマインド、分析的態度、体系的思考、自信、知的好奇心、認知的成熟

論理的思考は、この枠組みにおける「②分析・③評価・④推論」の中核を担います。この国際的合意は、論理的思考を単なる技術ではなく、認知能力と態度の統合体として位置づける重要な基盤となっています。

この定義によると、論理的思考とは「目的に応じた、自己規律的な判断」

つまり、単に論理的に考えるだけでなく、明確な目的を持ち、自分の思考プロセスを監視し、修正できる能力らしいです。

Ennisの「合理的・省察的思考」定義

Ennis(1991)は、批判的思考をより簡潔に「何を信じ、何を為すかの決定に焦点を当てた、合理的で省察的(reflective)な思考」と定義しました。この定義における「合理的」とは論理的整合性を、「省察的」とはメタ認知的監視を意味し、論理的思考は、この定義における「合理的」側面、特に推論の妥当性と根拠評価を担う中核的構成要素です。

文部科学省の定義

文部科学省は学習指導要領において、論理的思考を「一貫して筋道が通っている考え方、あるいは説明の仕方」と定義しました。

この定義は、論理的思考を整合性と一貫性を持った思考プロセスとして捉え、教育現場での実践的指導に重点を置いています。特に、国語科における論理的な文章の読解・作成能力、数学科における数学的な思考・表現能力の育成において、この定義が活用されています。

認知科学からの定義(楠見孝, 2018)

楠見(2018)は認知科学の立場から、論理的思考を「批判的思考の認知的側面における中核的構成要素」として位置づけている。

楠見の定義によれば、論理的思考は以下の要素から構成されます:

推論能力:演繹的推論、帰納的推論、類推的推論の適切な使用

論証評価能力:前提と結論の関係性の妥当性判断

情報統合能力:複数の情報源からの一貫した結論導出

メタ認知的調整:思考プロセスの監視と制御

この定義は、論理的思考を単なる形式的操作ではなく、認知的スキルと情意的態度の統合として捉える点で、従来の定義から発展していると考えられます。

知能と合理性の区別

Stanovich(2011)は、高い知能(IQ)を持ちながらも非合理的な判断を行う現象を「ディスラショナリア」(dysrationalia)と呼び、知能と合理性を明確に区別しました。彼の研究によれば:

知能:情報処理の効率性、パターン認識、学習能力

合理性(理性):適切な目標設定、証拠に基づく信念形成、論理的整合性

論理的思考は「合理性」の領域に属し、知能検査では測定されない独立した個人差次元として理解されます

。この区別は、論理的思考教育が知能向上とは異なる目標を持つことを示唆してます。

ビジネス領域における定義

渡辺(2019)は実社会のビジネス環境における論理的思考を、「問う」と「答える」を軸にした思考システムとして定義しています。この定義は以下の特徴を持ちます:

イシュー設定:考える対象の明確な特定

構造化:問題の階層的分解と関係性の把握

根拠付け:主張に対する適切な理由・証拠の提示

コミュニケーション:他者との論理的対話の実現

この実践志向の定義は、日本語の言語的特性(主語の省略、体言止め、表現の多様性)が論理的思考に与える制約を考慮し、文化的文脈における論理性の重要性を強調しています。

1.3 批判的思考との関係性

Ennisの理論(1987)

Ennis(1987)は批判的思考を「何を信じ、何を行うかを決定することに焦点を当てた合理的で反省的な思考」と定義し、論理的思考をその中核的構成要素として位置づけました。Ennisの分類学によれば、批判的思考は以下の能力と態度から構成されます:

能力⇔態度

明確化(clarification)⇔ オープンマインド

判断の基礎(basis for decision) ⇔ 真実探究

推論(inference) ⇔ 分析的態度

戦略・戦術(strategy and tactics) ⇔ 体系的思考

この枠組みにおいて、論理的思考は特に「推論」の領域に対応し、演繹的・帰納的・最良説明推論の適切な実行を担うらしいです。

日本における批判的思考研究

日本における批判的思考研究は、平山・楠見(2004)による批判的思考態度尺度の開発を契機として本格化したらしいです。彼らの研究は、批判的思考を能力的側面と態度的側面に分け、特に態度的側面を以下の4因子で構成しました:

論理的思考への自覚:自身の論理的思考力に対する認識

探究心:多様な情報や知識を求める態度

客観性:主観的バイアスを排除しようとする姿勢

証拠の重視:根拠に基づく判断を重視する態度

この研究により、論理的思考は単なる認知技能ではなく、思考に対する態度や価値観と密接に関連することが明らかになりました。

第2章 論理的思考の構成要素と全体像

2.1 認知的側面

推論能力(演繹法、帰納法、アブダクション)

論理的思考の認知的基盤は、三つの基本的推論形式によって構成されます。

これらの推論形式は、異なる認知プロセスと適用場面を持ちます:

演繹的推論(Deductive Reasoning)は、一般的前提から特定の結論を導く推論形式である。古典的な三段論法「すべての人間は死すべき存在である(大前提)、ソクラテスは人間である(小前提)、故にソクラテスは死すべき存在である(結論)」がその典型例である。演繹的推論の特徴は、前提が真であれば結論も必然的に真となる論理的妥当性にある。

帰納的推論(Inductive Reasoning)は、複数の個別事例から一般的法則や規則性を導出する推論形式である。「今まで観察した白鳥はすべて白かった、故にすべての白鳥は白い」という推論が帰納的推論の例である。帰納的推論は、結論の確実性ではなく蓋然性を高める機能を持つ。

アブダクション(Abductive Reasoning)は、観察された現象に対する最良の説明を推論する形式である。パース(Peirce)によって定式化されたこの推論形式は、「芝生が濡れている、最も可能性の高い説明は雨が降ったことである」というような仮説形成のプロセスを含む。

三つの推論形式の比較

演繹法:一般→特殊(確実性重視)

帰納法:特殊→一般(規則性発見)

アブダクション:現象→説明(仮説形成)

ビジネスでは、この3つを状況に応じて使い分けることが重要です。

分析力と問題解決能力

論理的思考における分析力は、複雑な問題や状況を構成要素に分解し、それらの関係性を明確化する能力です。大きな問題を小さく分けることで、解決の糸口が見えてきます。

この能力は以下の下位スキルから構成されます:

構造化スキル:問題の階層構造や因果関係の把握

分類スキル:情報の適切なカテゴリー化

優先順位設定:重要度や緊急度による情報の序列化

関係性分析:要素間の相互作用や依存関係の理解

問題解決能力は、これらの分析スキルを統合し、実際の問題状況に適用する高次の認知能力です。Polya(1945)の問題解決ステップ(理解→計画→実行→振り返り)は、論理的思考における問題解決プロセスの基本的枠組みを提供しています。

情報処理能力

デジタル時代における論理的思考は、膨大な情報の中から関連性の高い情報を選択し、統合する能力を必要とします。この情報処理能力には以下の要素が含まれます:

情報選択:目的に関連する情報の識別と抽出

信頼性評価:情報源の権威性と内容の妥当性の判断

情報統合:異なる情報源からの情報の一貫した理解

バイアス検出:情報に含まれる偏見や歪みの識別

ベイズ的推論:不確実性下の合理性

Oaksford & Chater(2007)は、人間の推論を古典的な確実性の論理(命題論理)だけでなく、ベイズ的確率論の枠組みで説明しました。この視点によれば、論理的思考は以下の要素を含みます:

事前信念(Prior beliefs):過去の経験や知識に基づく初期確率

尤度(Likelihood):新たな証拠が仮説を支持する程度

事後確率(Posterior probability):証拠に基づいて更新された信念

ベイズ的推論観は、日常的な推論が厳密な演繹論理に従わない場合でも、確率的に合理的である可能性を示し、この枠組みは、不完全な情報下での意思決定や、帰納的推論の妥当性評価に重要な示唆を提供します。

2.2 情意的側面

平山・楠見(2004)の研究に基づく情意的側面の構成要素は、論理的思考の実行と維持において重要な役割を果たします。つまり論理的思考には技術だけでなく、適切な「態度」も必要ということを示唆しています。

論理的思考への自覚

論理的思考への自覚は、自身の思考プロセスに対するメタ認知的気づきを指します。

この自覚には以下の側面が含まれます:

自身の論理的思考の強みと弱みの認識

思考の偏りやバイアスに対する敏感性

論理的一貫性を保つことの重要性の理解

他者との思考の違いに対する認識

探究心

探究心は、知的好奇心と情報収集への動機を表す。論理的思考における探究心は:

多角的な視点からの情報収集

異なる意見や立場への関心

深い理解への持続的努力

新しい知識や方法への開放性

を促進します。

客観性

客観性は、個人的な感情や偏見を排除し、中立的な視点から物事を判断しようとする態度です。この態度は:

感情的反応と論理的判断の分離

自己利益と客観的評価の区別

多様な立場や価値観の尊重

公平で平等な判断基準の適用

を含みます。

証拠の重視

証拠の重視は、主張や判断を実証的根拠に基づいて行おうとする態度です。

この態度は:

根拠のない憶測や推測の回避

信頼できるデータや事実の収集

証拠の質と量の評価

反証可能性の考慮

を重視します。

2.3 認知プロセス

明確化(イシュー設定)

論理的思考の出発点は、思考の対象を明確に設定すること

。渡辺(2019)は、この過程を「イシュー設定」と呼び、以下の要素を含むとしている:

問題の特定:何が問題なのかの明確化

範囲の限定:考察対象の境界設定

優先順位の設定:複数の問題の重要度順序

時間軸の考慮:短期・中期・長期の視点

適切なイシュー設定なしには、論理的思考は方向性を失い、効果的な結論に到達することができないとされます。

論証の分析

論証の分析は、主張とその根拠の関係性を評価するプロセス。Toulmin(1958)の論証モデルは、この分析のための有効な枠組みを提供します:

主張(Claim):提示される結論や立場

データ(Data):主張を支える具体的事実

理由付け(Warrant):データから主張への推論根拠

裏付け(Backing):理由付けの妥当性を支える追加証拠

限定詞(Qualifier):主張の確実性や範囲の限定

反駁(Rebuttal):主張が成立しない条件

根拠付けと理由付け

根拠付けは、主張の妥当性を支える証拠や理由を提示するプロセス。論理的思考における根拠付けは:

事実的根拠:客観的データや観察可能な事実

権威的根拠:専門家の意見や確立された理論

論理的根拠:推論や論理的関係による支持

価値的根拠:倫理的・社会的価値観による正当化

の形式を取ります。効果的な論理的思考は、これらの根拠を適切に組み合わせ、多角的な支持を提供します。

メタ認知の役割

メタ認知は、自身の認知プロセスを監視・調整する高次の認知機能。

論理的思考におけるメタ認知は:

監視機能:思考プロセスの適切性の評価

調整機能:思考戦略の修正や変更

計画機能:思考プロセスの事前設計

評価機能:思考結果の妥当性判断

を担います。

}理化学研究所(2025)の最新研究によれば、メタ認知能力は他者理解や社会的認知とも密接に関連しているそうです。

2.4 神経科学的基盤

脳内メカニズム:前頭-頭頂ネットワーク

論理的推論の神経基盤については、複数のメタ解析により一貫した知見が得られている。Prado et al.(2011)による座標ベースメタ解析は、28件のfMRI研究を統合し、演繹的推論において前頭-頭頂ネットワークが中核的役割を果たすことを確認しました。

Wang et al.(2020)の更新メタ解析は、この知見をさらに精緻化し、推論の種類による神経活動の違いを明らかにしました:

脳領域 機能 推論における役割

背外側前頭前野(DLPFC) 作業記憶、認知制御 前提の保持と操作

前部帯状皮質(ACC) 注意制御、競合監視 推論プロセスの監視

下頭頂小葉(IPL) 情報統合 関係性の表現と操作

内側前頭前野(mPFC) メタ認知、自己参照 推論過程の自己監視

これらの領域は、単独で機能するのではなく、段階的・相互作用的プロセスとして論理的推論を支えます。

信念バイアスと神経基盤の可塑性

Goel & Dolan(2003, 2004)の一連のfMRI研究は、論理的推論が信念によって調整される神経メカニズムを明らかにしました。

彼らの研究によれば:

信念中立条件:左背外側前頭前野が優位に活性化(「コールド推論」)

信念誘導条件:腹内側前頭前野(VMPC)が追加的に関与(感情・価値の統合)

この発見は、論理的思考が純粋に形式的なプロセスではなく、信念や感情との相互作用の中で実現されることを示しています。教育的には、信念バイアスの認識と制御がメタ認知的スキルとして重要であることを示唆します。

デュアルプロセス理論

ノーベル賞を受賞したKahneman(2011)のデュアルプロセス理論は、人間の思考を二つの異なるシステムで説明します:

| 特徴 | システム1 | システム2 |

|---|---|---|

| 処理速度 | 高速 | 低速 |

| 自動性 | 自動的 | 統制的 |

| 意識性 | 無意識的 | 意識的 |

| 認知不可 | 低負荷 | 高負荷 |

| 論理性 | 直感的 | 論理的 |

重要なのは、システム1が悪くて、システム2が良い、というわけではないということです。

むしろ、この2つのシステムを状況に応じて適切に使い分けることが、真の論理的思考です。

日常的な判断はシステム1に任せて素早く処理し、重要な意思決定や複雑な問題にはシステム2で思考する。このバランスが、効率的で効果的な思考を生み出します。

前頭前野の役割

前頭前野は論理的思考において「脳の最高司令塔」として機能します。その主要な機能は:

作業記憶の維持:思考に必要な情報の一時的保持

注意の制御:関連情報への選択的注意

認知的柔軟性:思考戦略の柔軟な切り替え

抑制制御:不適切な反応や衝動的判断の抑制

これらの機能は、論理的思考の実行と維持において不可欠。

第3章 論理的思考の外延(関連概念との境界)

3.1 批判的思考(Critical Thinking)との関係

共通点と相違点

論理的思考と批判的思考は密接に関連しているが、明確な区別が存在。

楠見(2018)の認知科学的分析によれば、両者の関係は以下のように整理できる:

共通点:

☑理性的・合理的思考の重視

☑証拠に基づく判断

☑推論能力の活用

☑メタ認知的監視の必要性

相違点:

☑論理的思考:主に形式的整合性と推論の妥当性に焦点

☑批判的思考:より広範な判断と意思決定のプロセスを包含

批判的思考は論理的思考を包含しつつ、価値判断、創造的思考、実践的知恵といった要素をも統合する上位概念として位置づけられます。

認知科学からのアプローチ

認知科学的研究により、論理的思考と批判的思考の神経基盤にも違いが見つかっています。論理的思考は主に左半球の言語・論理処理領域が活性化するのに対し、批判的思考はより広範な脳領域、特に右半球の空間・統合処理領域も活用しています。

対話的実践との関連

Kuhn(2019)は、批判的思考の発達において対話的実践(dialogic practice)が中心的役割を果たすことを実証的に示しました。彼女の縦断的研究により、以下の知見が得られています:

| 同輩間の論証 | ペア・小グループでの相互反駁練習が、個人の論証能力を向上させる |

|---|---|

| 段階的発達 | 最初は意見表明のみ→根拠付け→反証の考慮→統合的判断へと進展 |

| メタ戦略的理解 | 対話を通じて「良い論証とは何か」のメタ認知的理解が深化 |

| 転移効果 | 対話的実践で獲得したスキルは、個人の思考場面でも活用される |

この知見は、論理的思考が単なる個人内認知プロセスではなく、社会的・対話的文脈において発達・洗練されることを示唆します。批判的思考教育において、他者との論証的対話の機会を組織的に提供することの重要性が裏付けられました。

3.2 創造的思考との関係

対立ではなく相補的関係

従来、論理的思考と創造的思考は対立的な関係として捉えられることが多かったです。しかし、最新の研究は両者の相補的・協調的関係を明らかにしています。

創造的思考のプロセスは、以下の段階で論理的思考と密接に関連します:

問題の論理的分析と構造化

無意識的処理(システム1的思考)

直感的解決策の生成

解決策の論理的評価と精緻化

統合的アプローチ

現代の複雑な問題解決には、論理的思考と創造的思考の統合が不可欠です。

この統合的アプローチは:

拡散的思考と収束的思考の交互使用

分析的アプローチと直感的アプローチの組み合わせ

論理的制約内での創造的探索

創造的アイデアの論理的検証

を特徴とします。

3.3 数学的思考との関係

論理性の共通基盤

数学的思考と論理的思考は、形式的推論システムという共通の基盤を持ちます。

両者の関係は:

| 形式的厳密性 | 定義、公理、推論規則の明確化 |

|---|---|

| 証明的思考 | 前提から結論への論理的導出 |

| 抽象化能力 | 具体から一般への概念化 |

| 構造的理解 | システム全体の関係性把握 |

において共通しています。

抽象化と具体化のプロセス

数学的思考に特有の抽象化プロセスは、論理的思考の発展において重要な役割を果たします。

このプロセスは:

具体的事例からのパターン抽出

一般的法則の定式化

抽象的概念の操作

具体的場面への適用

を含み、論理的思考力の向上に寄与するとされます。

3.4 科学的思考との境界

仮説検証のプロセス

科学的思考は、論理的思考を基盤としつつ、実証的検証という独自の要素を持ちます。

科学的思考のプロセスは:

| 観察 | 現象の客観的記録 |

|---|---|

| 仮説形成 | 説明モデルの構築 |

| 予測 | 仮説からの論理的帰結 |

| 実験 | 統制された条件での検証 |

| 結論 | 証拠に基づく判断 |

を含む。

実証主義との関連

科学的思考における実証主義的アプローチは、論理的思考に以下の要素を付加します:

| 反証可能性 | 理論の検証可能な形での表現 |

|---|---|

| 再現性 | 結果の独立した確認 |

| 定量性 | 数値的・統計的分析 |

| 客観性 | 観察者の主観からの独立 |

科学的思考の実証ディメンション

論理的思考と科学的思考の最も重要な境界は、実証的検証の必然性にあります。

| 観察可能性の要求 | 理論的構成概念も、最終的には観察可能な現象と結びつく必要がある |

|---|---|

| 操作的定義 | 抽象概念を測定可能な形で定義する |

| 統制された比較 | 変数を操作し、因果関係を特定する実験デザイン |

| 統計的推論 | 確率論的思考による不確実性の管理 |

| 査読プロセス | 科学共同体による相互検証 |

化学的思考では純粋に論理的な推論(例:数学的証明)は実証的検証を必要としないが、科学的主張は論理的一貫性に加えて経験的妥当性を満たす必要があります。

この実証ディメンションが、科学的思考を他の形式の論理的思考から区別する決定的特徴となっています。

3.5 日常的推論との違い

形式論理と実践的論理

論理的思考と日常的推論の主要な違いは、形式性と実践性のバランスにあります:

| 特徴 | 論理的思考 | 日常的推論 |

|---|---|---|

| 形式性 | 高い | 低い |

| 文脈依存性 | 低い | 高い |

| 時間制約 | 柔軟 | 厳しい |

| 完全性 | 完全性重視 | 効率性重視 |

| 証拠の質 | 厳格 | 実用的 |

日常的推論は実用性と効率性を重視するのに対し、論理的思考は妥当性と一貫性を重視します。両者の適切な使い分けが、効果的な思考には必要です。

ベイズ的合理性と日常推論

Oaksford & Chater(2007)は、日常的推論が形式論理の規範から逸脱する現象を、ベイズ的合理性の枠組みで再解釈。

彼らの理論によれば:

確率的推論:日常推論は確率論的・帰納的であり、演繹的妥当性とは異なる合理性基準を持つ

事前確率の活用:既存知識・経験に基づく事前確率を推論に組み込む

情報コスト:限られた認知資源下で、情報収集・処理のコストと便益を最適化する

満足化原理:最適解ではなく「十分に良い」解を求める(Simon, 1956)

この視点から見ると、Wason選択課題などで観察される「論理的誤り」は、実は生態学的に合理的な推論戦略である可能性があるそうです。形式論理と日常推論の違いは、単なる誤りではなく、異なる合理性基準の適用として理解されます。

文化的要因と推論様式

Nisbett, Peng, Choi, & Norenzayan(2001)の比較文化研究により、論理的思考の様式には文化差が存在することが明らかになりました。

東アジア(中国・日本・韓国)と西洋(北米・欧州)の思考様式の違いは:

| 側面 | 西洋(分析的認知) | 東アジア(全体的認知) |

|---|---|---|

| 中止の焦点 | 対象中心 | 関係重視 |

| 因果の貴族 | 内的要因 | 外的要因 |

| カテゴリー化 | 規則ベース | 関係ベース |

| 論理規範 | 形式論理重視 | 中庸・調和重視 |

| 矛盾への態度 | 排除 | 等号・共存 |

特に、東アジア文化圏では「矛盾律」(AとnonAは同時に真ではない)の適用が西洋ほど厳格でなく、文脈依存的に両立可能と見なす傾向があるそうです。これは論理的思考の文化的相対性を示唆し、「普遍的な論理性」の概念に再考を促す重要な知見でづ。

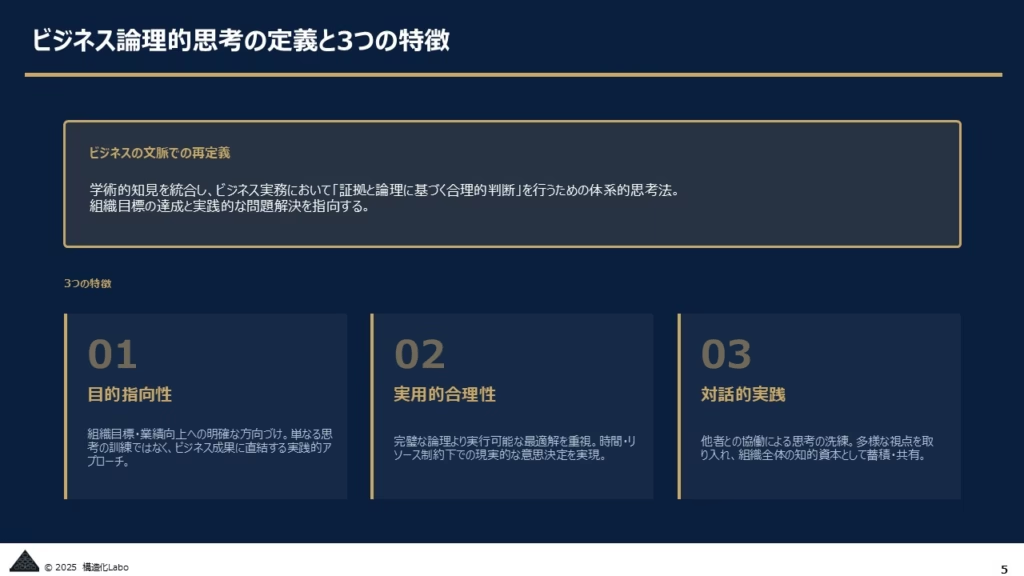

ビジネスにおける論理的思考の再定義

これまでの学術横断的な知見を統合し、私なりにビジネスにおける論理的思考を再定義いたします。

またビジネスには以下の固有の特徴・制約があるとかんがえます。

・目的指向性:業績向上・組織目標の達成など明確に方向性づけられている。

・実用的合理性:完璧な論理・普遍的真理よりも現実的に実行可能な解を重視

・対話的実践:他者・多様なステークホルダーとの協働による思考の止揚が起こっている・必要とされる。

以上の定義はこれまで見てきた以下の学術的知見を統合しています。

多少ですが、私の私見も入っております。

実務で求められる5つのコアスキル

前述の定義を踏まえてビジネスの現場においてどのようなスキルが必要とされるのかを整理します。

1. 問題設定力(イシュー設定)

定義:解決すべき本質的問題を明確に特定・定義する能力

実務での活用:

複雑な現象から根本原因の抽出

優先順位の設定と範囲の限定

ステークホルダーの期待値調整

2. 構造化力(分析と分解)

定義:複雑な問題を構成要素に分解し、関係性を体系的に整理する能力

実務での活用:

MECEな分類による漏れ・重複の回避

因果関係の可視化

階層的思考による優先順位設定

3. 推論力(演繹・帰納・アブダクション)

定義:適切な推論形式を使い分けて、妥当な結論を導出する能力

実務での活用:

演繹:確立されたルール・方針の個別適用

帰納:データからの傾向・パターン発見

アブダクション:現象に対する最良説明の仮説形成

4. 評価力(根拠と論証の妥当性判断)

定義:情報の信頼性と論証の妥当性を適切に判断する能力

実務での活用:

データソースの権威性・客観性の評価

論理的飛躍や隠れた前提の発見

代替案の比較検討

5. コミュニケーション力(論理的対話)

定義:思考プロセスと結論を他者に効果的に伝達し、建設的議論を促進する能力

実務での活用:

Toulminモデルによる論証構造の明示

相手の理解レベルに応じた説明調整

反駁に対する論理的対応

実践のための思考態度

論理的思考には技術だけでなく、適切な「態度」も必要です。

4つの重要な態度を見てみましょう。

個人的感情や利害関係から距離を置き、中立的視点から物事を判断する姿勢。

バイアスの認識と制御が重要です。

首長や判断を実証的根拠に基づいて行う態度。

「なんとなく」、「経験上」ではなく、データと論理による裏付けを重視します。

多角的な情報収集と、異なる視点を厭わない姿勢。

既存の枠組みや先入観に固執しない柔軟な態度が必要です。

自身の思考プロセスを客観視・監視する能力。

「今、どのような思考をしているのか」ということに対する意識的な気づきが必要です。

ビジネスシーンにおける活用プロセス

・真に解決すべき問題の特定

・問題の範囲と制約条件の設定

・成功基準の定義

・信頼できるデータソースの特定

・定性・定量情報の体系的収集

・情報の構造化と関係性の把握

・複数の説明仮説の生成

・各仮説の論理的整合性の検証

・検証可能な形での仮説の精緻化

・仮説の実証的テスト

・反証の探索と代替説明の検討

・証拠の重みづけと統合的な判断

・論理的に支持される結論の導出

・実行可能な具体的提案の作成

・リスクと制約条件の明治

・相手に応じた論理構造の調整

・構造的な情報提示

実務における注意点とバイアス管理

ここで、論理的思考の大敵、「認知バイアス」について言及します。

私たち人間の脳は、完璧ではありません。様々なバイアス、思考の歪みが存在します。

代表的な4つを見てみましょう。

これらのバイアスを認識し、意識的に対策を取ることが、論理的思考の精度を高めます。

| バイアスの種類 | 影響 | 対策 |

|---|---|---|

| 確証バイアス | 自分の信念を支持する情報のみ収集 | 積極的に反証を探す。「悪魔の代弁者」を設定して、あえて反対意見を出してもらう。 |

| アンカリング | 最初の情報に過度に依存 | 複数の起点から分析を始める。 情報を段階的に開示する。 |

| 可用性ヒューリスティック | 思い出しやすい事例を過大評価 | 統計的データを重視する。 客観的な頻度を確認する。 |

| 集団思考 | チーム内の合意を過度に重視 | 匿名での意見収集。外部の視点を導入する。 |

またバイアスを生み出す要素として、日本社会に生きる私たちは文化的要因を考慮する必要があります。

東アジア文化圏では「中庸」「調和」を重視し、西洋的な二分法的論理とは異なるアプローチが受け入れられやすい一方で、グローバルビジネスでは、文化的思考様式の違いを理解し、適応的なコミュニケーションが必要となります。

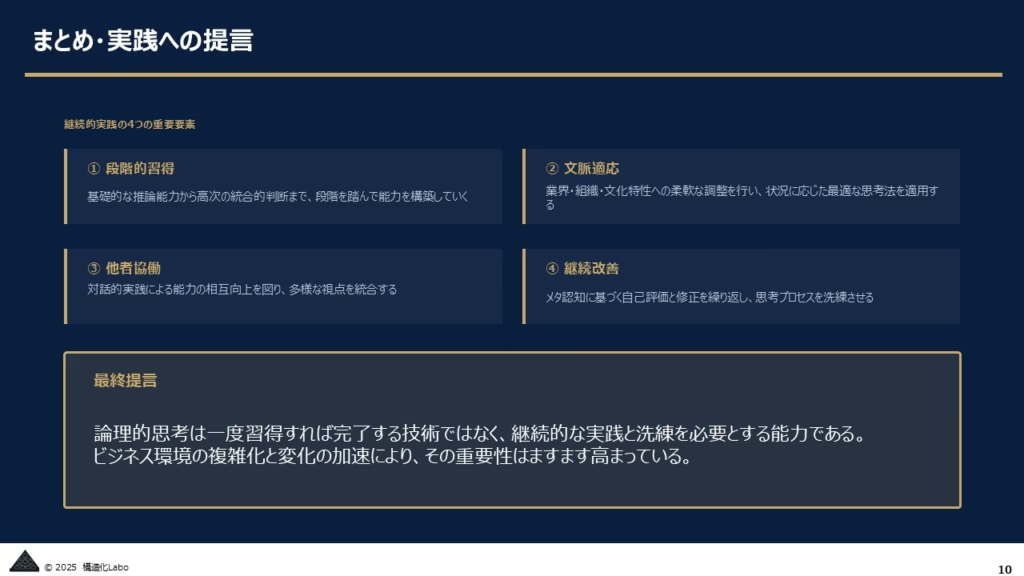

まとめ

論理的思考は一度習得すれば完了する技術ではなく、継続的・反復的な実践と振り返りを必要とする能力です。

論理的思考をビジネスの現場において効果的に実践するためにはいかが必要です。

段階的習得:基礎的な推論能力から高次の統合的判断まで

文脈適応:業界・組織・文化特性への柔軟な調整

他者協働:対話的実践による能力の相互向上

継続改善:メタ認知に基づく自己評価と修正

今日紹介した方法を、ぜひ明日から実践してみてください。

参考文献:

- Aristotle. (1989). Prior analytics (R. Smith, Trans.). Hackett Publishing. (Original work: Organon, ca. 350 BCE)

- Ennis, R. H. (1987). A taxonomy of critical thinking dispositions and abilities. In J. B. Baron & R. J. Sternberg (Eds.), Teaching thinking skills: Theory and practice (pp. 9-26). W. H. Freeman.

- Ennis, R. H. (1991). Critical thinking: A streamlined conception. Teaching Philosophy, 14(1), 5-24.

- Facione, P. A. (1990). Critical thinking: A statement of expert consensus for purposes of educational assessment and instruction (The Delphi Report). California Academic Press.

- Goel, V., & Dolan, R. J. (2003). Explaining modulation of reasoning by belief. Cognition, 87(1), B11-B22. https://doi.org/10.1016/S0010-0277(02)00185-3

- Goel, V., & Dolan, R. J. (2004). Differential involvement of left prefrontal cortex in inductive and deductive reasoning. Cognition, 93(3), B109-B121. https://doi.org/10.1016/j.cognition.2004.03.001

- Kahneman, D. (2011). Thinking, fast and slow. Farrar, Straus and Giroux. (村井章子訳 (2012). 『ファスト&スロー:あなたの意思はどのように決まるか?』早川書房)

- Kuhn, D. (2019). Critical thinking as discourse. Human Development, 62(3), 146-164. https://doi.org/10.1159/000500171

- Nisbett, R. E., Peng, K., Choi, I., & Norenzayan, A. (2001). Culture and systems of thought: Holistic versus analytic cognition. Psychological Review, 108(2), 291-310. https://doi.org/10.1037/0033-295X.108.2.291

- Oaksford, M., & Chater, N. (2007). Bayesian rationality: The probabilistic approach to human reasoning. Oxford University Press.

- Piaget, J. (1972). The psychology of the child. Basic Books. (Original work published 1966)

- Polya, G. (1945). How to solve it: A new aspect of mathematical method. Princeton University Press. (柿内賢信訳 (1954). 『いかにして問題をとくか』丸善)

- Prado, J., Chadha, A., & Booth, J. R. (2011). The brain network for deductive reasoning: A quantitative meta-analysis of 28 neuroimaging studies. Journal of Cognitive Neuroscience, 23(11), 3483-3497. https://doi.org/10.1162/jocn_a_00063

- Simon, H. A. (1956). Rational choice and the structure of the environment. Psychological Review, 63(2), 129-138. https://doi.org/10.1037/h0042769

- Stanovich, K. E. (2011). Rationality and the reflective mind. Oxford University Press.

- Toulmin, S. E. (1958). The uses of argument. Cambridge University Press.

- Wang, L., Zhang, M., Zou, F., Wu, X., & Wang, Y. (2020). Deductive-reasoning brain networks: A coordinate-based meta-analysis of the neural signatures in deductive reasoning. Brain and Behavior, 10(12), e01853. https://doi.org/10.1002/brb3.1853

- 平山るみ・楠見孝 (2004). 批判的思考態度が結論導出プロセスに及ぼす影響:証拠評価と結論生成課題を用いての検討. 教育心理学研究, 52(2), 186-198. https://doi.org/10.5926/jjep1953.52.2_186

- 楠見孝 (2018). 批判的思考とは. 楠見孝・子安増生・道田泰司(編) 『批判的思考力を育む:学士力と社会人基礎力の基盤形成』(pp. 2-18). 有斐閣.

- 理化学研究所 (2025). メタ認知と他者理解の神経基盤に関する研究. 理化学研究所脳神経科学研究センター. (研究報告)

- 渡辺パコ (2019). 『頭がいい人の「論理思考」の磨き方』. かんき出版.

- 文部科学省 (n.d.). 学習指導要領. Retrieved from https://www.mext.go.jp/